春游罗江

罗江------在旅游爱好者中是一个并不启眼的地方,更不是一个响亮的名字,也许对于很多人来讲还是闻所未闻。但是,在这仅有四百余平方公里的“弹丸”之县却承载着一段国人皆知的、与“三国”著名历史人物庞统有关的厚重历史;流传着一段於唐亦始,书写千年爱情佳话的、与杨贵妃有关的轶闻趣事;养育了清代中叶以李调元为代表的一批文坛豪杰;也留给我们不少的、经历了历史沧桑的精美建筑。所以,2010年新春第一游我便选择了它。

从成都出发经新都、广汉、德阳到罗江仅80公里、一个多小时的车程。不过我并没有直接到县城,在距县城约4、5公里的白马关镇前,根据旅游路标的指示离开川陕公路往右进入了旅游公路。游道不宽但路况很好。前行约十耒分钟便到了佛界所称的“大雄宝殿雾禅胜境”------大霍山古刹“万佛寺”。由於第二天是观音菩萨开山之日、亦是“法会”日,寺院居士齐聚、香客不断、香烟缭绕、钟鼓之声连绵、一片热闹热闹繁忙。加之不知何方媒体在此搭架招事,围观者与信众们汇成的人流把禅院的节日的气氛造到极至。在阵阵钟鼓之声和佛堂里透出的隐隐的、念佛声的伴随下唯我独静,冷眼凡嚣,漫步在丛林禅院之中。

(万佛寺照片)

“万佛寺”又称“罗真寺”,是一座历史久远的古刹。始建於唐元和七年(812年),在历史的进程中几经兴废,现存的建筑为康熙年间(1662---1722)年所建。寺院依山而建,取山势,分六重,逐渐升高,有一种庄重雄伟的气势。第一重为石牌坊,上刻“雾禅胜境”四字,整座牌坊壮观雄伟、雕刻精细。第二重是正山门,为八字形。第三重为文武殿,重檐歇山式屋顶。第四重为接引佛殿。第五重为观音殿,内供观音。第六重塔林,即和尚冢。宽敞明亮的寺院中,每殿东西两侧均有厢房连接。据介绍 :这座占地七十多亩,其中寺庙建筑面积一千五百多平方米的寺院里珍藏有 “大正藏”与“中华大藏经”两部经典佛经。有罗汉碑、李调元诗碑、天机和尚碑、性平和尚碑、见悟和尚碑等碑刻十一通。有明、清名家书写匾额两个。其它文物有:石狮、唐代石佛、铁狮、雕香炉、石塔等。……

一路走一路看, 游兴未了却感到了饥肠碌碌,猛然看见“五斋堂”,真是喜出望外。个人蠢长几十年还从未在寺院中吃过正宗“斋饭”呢!,如今正好,吃顿“斋饭”既尝过鲜又能充饥,花二元钱便做到“一箭双雕”,真棒!毫不犹豫进了“斋堂”。拿起碗去打饭菜发现,师傅和义务劳动的居士们己匆忙地收拾“斋堂”了,原耒我己是最后一个“赶斋”的人了。菜也仅剩下一样,好心的师傅从厨房里他们留下自己吃的菜里给我打了一碗。一边吃着并不可口的饭菜,看看己经收拾完毕的斋堂,再看看表,才十二点嘞。心里暗暗地笑着:我真感受到传统川剧折子戏<评雪辨踪>里,吕蒙正赶斋时所遇到的“先吃饭、后鸣钟,等我到时一场空”那种味道了。

吃过斋饭,跨出斋堂,迎面碰上一位和尚“师傅”,他见我脖子上挂着像机,便主动热情地对我说:“要照像到后山门去吧,那里很漂亮,还有几尊刚从缅甸请回的“玉观音”嘞。”谢过师傅,按照他所指的路径去到后山,啊!好漂亮的玉佛啊,真让人看得目瞪口呆。

(玉佛照片)

从万佛寺出耒,沿着旅游通道往北约4、5公里便是著名的“三国”遗址“白马关”、“庞统祠墓”。可是我来得真不凑巧,由于第二天这里要举行一年一度的罗江“诗歌会”,白马关闭门谢客,真让人沮丧失望。正在懊恼之时,一位好心的管理员对我说:“你明天耒吧,今天整理完毕,明天全天免费开放。”这句话一扫阴霾。於是我转身飞奔距白马关约7、8公里的宝峰山去了。

(宝峰山照片)

宝峰山位于罗江县蟠龙镇,以佛寺峰庵而得名。相传宝峰庵始建于唐代真观二十年(公元646年)。寺庙为六进四合院,占地十余亩,建筑面积二千余平方,僧房殿堂七十余间,东向开阔的平原并能遥望凯江,西、南、北皆为高山,它坐落在绿树丛阴的山的怀抱之中。相对前面的万佛寺,显得更为清幽。殿宇装饰得金碧辉煌,缅甸玉佛置于大雄宝殿内,香火虽旺但不显烦杂与浮躁。与其它寺院不同的是:在隐密、疑似无路的大雄宝背后的辟静处另有一个精巧的“娘娘殿”,殿前的参天古柏似乎在提醒我------“请注意我的年龄、我的历史哟!”

也正是它的存在引发了一段不能不提到的事,一段唐玄宗时与马嵬坡事件有关的,杨贵妃“还魂”在哪里的故事。

关于杨贵妃的最后归宿,历来众说纷纭、莫衷一是。千百年来,史书和绝大多数人都认为一代佳人香消玉殒于马嵬坡了。但一直以来,也有一些人相信杨贵妃在马嵬坡兵变时并没有死,而是玄宗授意,高力士做手脚,贵妃缢死复苏,也就是“还魂”了!

贵妃“还魂”后去了哪里呢?

当代学术界有多种说法,有人说杨贵妃后来辗转沦落到了女道士院。

也有人说杨贵妃由人陪伴去了遥远的美洲!

还有人认为:马嵬兵变时,禁军统帅陈玄礼“怜贵妃貌美,不忍杀之,遂与高力士秘谋,以侍女代死。”并立即派亲信护送贵妃从今上海(一说扬州)附近出海,漂流到了日本久谷町久津。

杨贵妃在日本终老天年。更有人提出:今德阳市罗江县宝峰寺就很可能曾是杨贵妃“还魂”后的栖身之所。当地至今还流传着安史之乱后、杨贵妃在宝峰寺避难七年的故事,这在国内是少见的。现寺院最后一进观音殿,原名“娘娘殿”,传说是因杨贵妃在此住过而得名,殿前左右各有一株千年古柏,传为贵妃当年亲手所植。而当地盛产的“贵妃枣”亦传为杨贵妃携带的物种。在宝峰山,还有深受唐玄宗信任,与唐玄宗、杨贵妃交往密切的川籍道士罗公远当时修道的“古龙洞”。……随着旅游活动的发展,宝峰山正以其自然物质环境为基础,以杨贵妃的传说为依托,在宝峰寺附进分别打造了“妃望台”、“贵妃园”、“贵妃陵、墓”等等。似图营造出一种贵妃的历史文化氛围,以充实宝峰山、大霍山、白马关这一旅游带的历史文化底蕴。

离开宝峰山,经罗江县城往西北方向前行约十余公里便是清代文豪李调元的家乡观音岩。

(观音岩李调元故里照片)

认知李调元应是在二十多年以前,当时因为工作的原因,也由于不少业内专家们的推荐,细读过他的<雨村曲话>、<雨村剧话>等著作,给我的印象是一位知识渊博、阅历丰厚、脚踏实地的学者、诗人。可我不是一个历史学者,除了读他的著作外其它方面却没有更多的关注。直到近年才知道他的故乡就在离我们不远的罗江。同时也才注意到:李调元在中国文坛中的地位和引响力远不止我所知道的那么一点点,不由自主的敬佩由然而生。

文星镇(现更名为调元镇)观音岩是个人杰地灵的地方,清代中叶,极具文学传统、素有栗里之风的这里曾造就了一门四进士,兄弟三翰林的李氏家族,即乾隆壬戌科进士李化楠;李化楠之子,乾隆癸未科进士、钦点翰林院庶吉士李调元;其侄,乾隆戊戍科进士钦点翰林院院士李鼎元;乾隆甲辰科进士,钦点翰林院编修李骥元。所以乾隆五十七年,李调元在<观音岩重修大殿记>中说:“观音岩本名白石岩,乾隆辛酉秋,骤雨淋漓,山崩石裂,雷轰电击,突从霹雳光中而观音石像出焉,……是月,先君石亭公中乡试。……附近邻居皆以为神,遂以名岩。”

(观音岩照片)

在李调元故里除李调元少年寓居读书遇佛的寺庙“魁星殿”,故里“醒园”,很具游览价值的还有占地约2万平方米、有天然峭壁七千五百平方米的观音岩石刻。摩崖石刻中有正面观音、千手观音、瑞祥观音、送子观音、白衣观音、观世音普门示现图,法相慈悲的弥勒佛、威严无比的韦驼,以及救七难、三十二应身图浮雕、二十四孝、十三忤逆报应图浮雕和因果报应图。这里一年有三个会期,意示观音生平中三个功果园满的成功转折点,其中尤以农历二月最盛。真巧,我耒到这里是农历一月的最后一天,一路上都看见信众们抬着扎满纸人的巨型纸船向观音岩奔去。并不宽敞的正面观音前的平台上己经铺满了地铺,人们己经作好了过一个不眠之夜的准备,迎接盛会的到来。

(菜花、梨花照片)

在罗江通往观音岩的路程,是一段充满着初春气息的诗情话意似的行程,大遍大遍的金灿灿的油菜花铺在公路两旁,穿行其中尤如穿行在金黄色的地毯上,农家小院里不时透出的李花、梨花、樱桃花,还有红韵初绽含苞待放的桃花,它们的争妍予示着春天的到耒、彰显出春天的活力。清新的空气,温暖的阳光伴随着行程,让人心旷神怡。按捺不住的喜悦让我不时的停下车来,去品味、去感受这神秘的春韵。……

罗江的夜晚之美是我没有料想到的。华灯点亮了廊桥、文峰塔、玉京山,倒影印在静静的罗纹江上,给古老的建筑凭添了几分现代气氛,让人感叹、让人沉醉。

(廊桥照片)

美丽精致的太平廊桥兴建于清嘉庆七年(1802),历三年建成。桥长五丈四,高二丈六尺,宽三丈四尺,共十一洞。适因白莲教乱平息,故取名“太平桥”。这座桥气势恢弘,誉为四川古代桥梁之最。可并行两辆汽车的川陕要桥风雨无阻的屹立于罗纹江上两百年,让人叹为观止。

(魁星阁照片)

魁星阁建于清乾隆三十一年(1766年),嘉庆二十年(1815年)全面维修。此阁造型独特,精美别致,四面独立,为方阵塔式,通高20米,连底共5层。底边长宽均为15米,各3楹,中楹宽5米,原为十字通道。四角各有5根大柱。底层高5米,以上各层逐渐递减。从第二层起每层正面均为牌坊式,中楹高于两侧,错落有序。中楹门是匾额,柱挂楹联。屋顶为八楞脊供,宝顶用朱砂、绿玉、景泰蓝等彩色瓷云瓷瓶叠压而成,用铁链四面牵引。脊楞用青色砖雕砌成,檐角高翘,兽头口含铜铃。全阁均为木结构,外用朱漆,画栋雕梁,十分华丽。

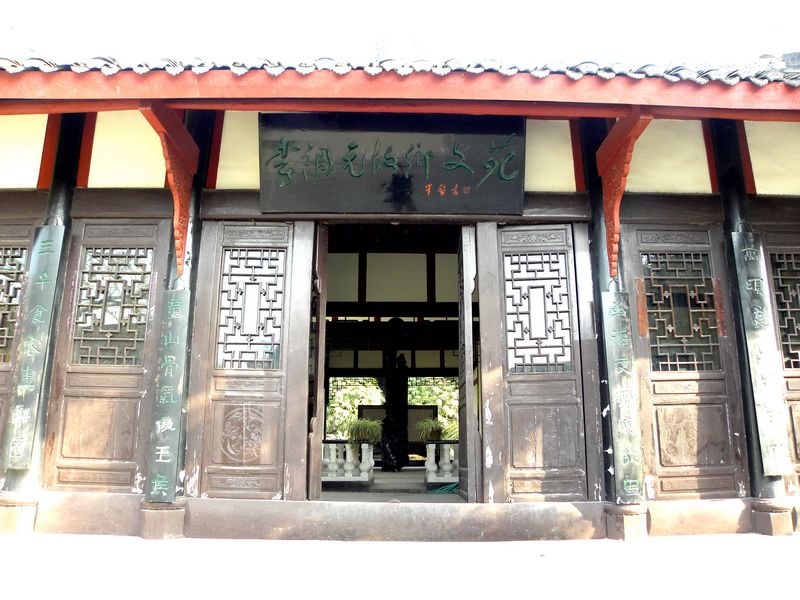

(李调元纪念馆照片)

李调元纪念馆位于罗江县城东外玉京山,紧邻“太平廊桥”。李调元纪念馆,是罗江人民为纪念清代著名的李氏一门四进士,弟兄三翰林中的佼佼者:文学家、戏剧家、诗人李调元,于1988年动工,投资60余万元,在东外纹江之滨,古太平桥之首的玉京山上修建的一处仿古园林,合并于始建于唐中宗神龙年间的古寺,(原名宝明寺),并以其大殿作为纪念李调元的书、画展厅,随时展出各地书、画名家为纪念李调元而创作的书、画佳品供游人观赏。纪念馆中楹联、匾额颇多。大多出自名家之手,其中,有清代袁牧所撰“童山集著山中业,函海书写海内宗”的楹联,有当代诗人贺敬之所题“李调元纪念馆”的匾额等。

一大早起床,欣赏了晨曦下的“太平廊桥”,参观过李调元纪念馆,便向白马关奔去。

(白马关照片)

白马关,就是原先的鹿头关。是秦入蜀的最后一道关隘,是整个西川、成都平原的屏障,有“南临益州开千里沃野,北望秦岭锁八百连云,东观潼川层峦起伏,西眺岷山银甲皑皑”之势。三国时,刘备为奠定三足鼎立之势,率兵攻打四川,他的著名军师庞统,就战死于这里的落凤坡下。这里是全国最古老、保存最完整的三国蜀汉胜迹之一。鹿头山上,庞统墓侧,有一段数百米长的古驿道,人称“白马关古驿道”。这段古驿道,是陇、蜀之间的古道之一小部分。刘备取蜀,由这里直逼成都。魏蜀吴鼎峙时期,诸葛亮几度北伐,姜维屡次攻魏,大军征调,粮草运输,都要经过这里。三国以后,这里仍是南北交通的必经之路:历代的贡赋要从这里运往京城,士子出外游学,官员上任离任,商品往返流通,也都要经过这里。一千八百年来,这条驿道屡经修整,长期承担着繁重的使命,至今青石板上,仍是车痕宛然。

(庞统词照片)

白马关内是刘备的军师庞统的词墓。

庞统,字士元,道号凤雏,襄阳(今湖北襄樊市)人。生于东汉灵帝光和元年(178)。庞统才思敏捷,博学多智,年轻时得“凤雏”的称号,在当时,庞统与诸葛亮齐名,社会上流传着“伏龙、风雏,得一人可安天下”的口碑。

东汉建安十三年(208年),孙刘联军以不到五万人的兵力,在赤壁(今湖北嘉鱼县东)击败曹军数十万,刘备占据荆州。赤壁之战后,庞统深知刘备在此难以得志,劝说刘备以此地主据点,向西扩展,夺取益州为立国之基。建安十六年(211年),庞统随刘备入蜀,主持军务。入蜀之初,刘备与益州牧刘璋明争暗斗,庞统极力协助刘备,运筹于帷幄之中。曾向刘备谋上中下三策,刘备择其中策而行之。建安十八年(213年),刘备攻打刘璋时,“进攻雒城,庞统率众攻城,为流矢所中,卒,时年三十六岁”

刘备称帝成都后,追赐庞统为“关内侯”,单谥“靖”,故称靖侯,又在归葬庞统的地方建祠祭奠。清康熙古十年(1691年),四川巡抚德能泰重建庞统墓,并立“汉靖侯庞士元之墓”碑。古往今来,许多军事家、政治家、文人墨客常来此凭吊忠烈,并留下观感诗文。南宋诗人陆游《过庞士元墓》有“士元死千载,……父老岁时思,……”的咏叹。

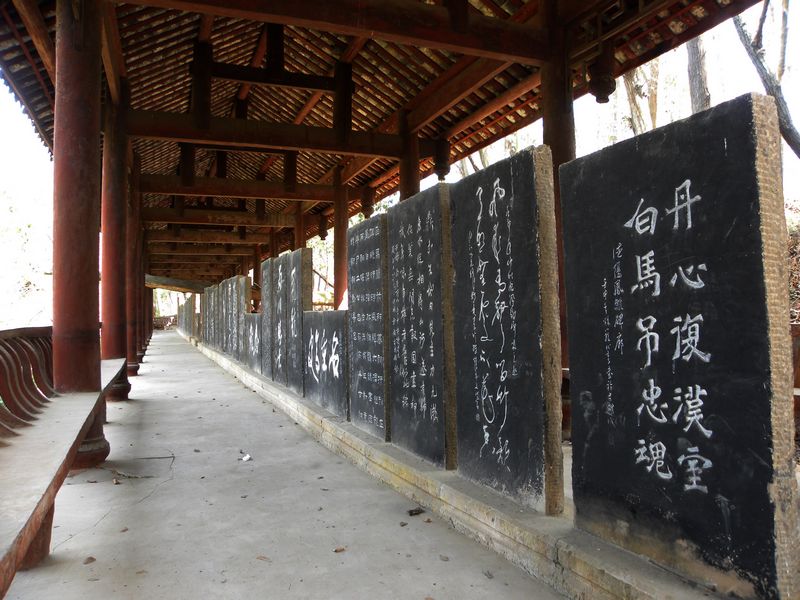

庞统的事迹被后人推崇。自刘备为庞统建祠后,庞统祠墓几经兴废。现存祠墓是清康熙四十六年(1708年)在王屏藩乱蜀时(1682年)摧毁的祠墓原基础上重建的。清乾隆、嘉庆、道光、光绪年间都有过培修、扩建,建筑面积800余平方米,依次排列着山门、三师殿、栖凤殿和墓园。 庞统祠内,每根石柱上都刻有楹联,联文和书法大多出自名家之手,书法颇具功力,堪称石刻艺术的珍贵遗产。诸如:“明知落凤存先帝,甘让卧龙作老臣”;“千秋勋业留三国,一代忠贞属二师”等。正殿背后的石壁上,刻有晋代陈寿撰的《庞靖侯传》。两马亭分建于两侧,一曰白马亭,亭内塑有白马一匹;一曰胭脂亭,亭内塑有胭脂马一匹。两亭所本为刘备、庞统换马之事。

庞统祠为三进四合布局全部建筑以石材为主,石墙、石柱、石墁、石窗、石走廊,古朴敦厚、肃穆庄重。 整个祠墓周围古柏参天、郁郁葱葱、自成方阵,如一块镶嵌在古蜀道上的巨大翡翠。祠墓旁有车辙深邃、长满苔藓的古驿道,有诸葛亮长子诸葛瞻与魏军邓艾浴血奋战尽忠的将台,奇石沟壑、溶洞山泉,堪称蜀汉遗迹之一绝。

(今天 上传有点恼火,上传中照片总是出问题,只好今后按上文的讲述陆续补帖了。)

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>

当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>