从“相由心生”到“美中觉醒”

——一场白鹤山上的冬日偶遇与心灵回响

小雪前夕,风里还带着晚秋的柔软。80后朋友宇娇接上我后,我们一路向西,奔赴临邛人的精神圣地——白鹤山。这是一场一周前就定下的约会,同车的有宇娇“从网上奔现”仅一周、第二次见面的70后临邛女杨国贤。人与人之间的缘分,有时就是这样奇妙,不问来路,只因同频而欣然前往。

循声入画,笛声引路至“心”境

鹤林寺的斋饭清净简单。饭后听闻山间的鹤林书院正有艺术展陈,那份由职业习惯养成的好奇心,牵引着我想前去一探究竟。随后,我们一行五人——我、宇娇、国贤、朱莉和李先宇——便怀着一份探秘的心情,拾级而上。

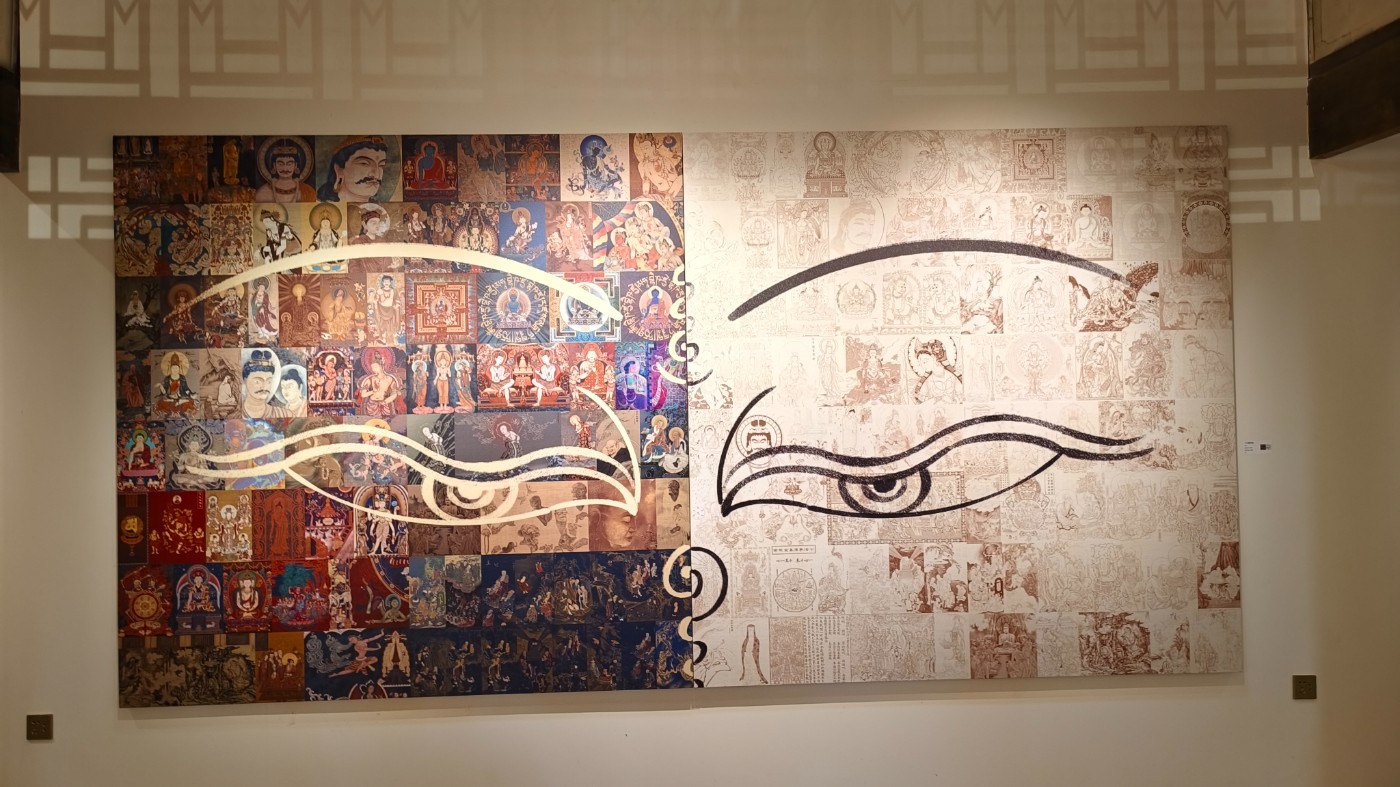

“相由心生”四个字,像一句轻柔的开示,为这场邂逅定下了基调。

飘然而至的竹笛声越来越近,清越、空灵,瞬间洗去了山行的微尘与喧嚣。就在这笛声的牵引下,我们开始欣赏眼前的一幅幅画作:庄严的佛菩萨、灵动的花鸟、憨然的猫狗……它们在线条与色彩中仿佛被注入了生命,在静谧的光影里低语。

笛声歇处,吹笛人含笑走出。我们才知道,他来自成都,是艺术家何畏的朋友。而今日的主角——艺术家何畏与策展人向帆,却双双缺席。这场展览,仿佛一场主人隐去的盛宴,只留下作品,静候知音。

隔空“懂得”,最美的精神链接

真正的懂得,或许无需面对面。

策展人向帆女士写在墙上的《美中觉醒》,成了我理解何畏与这场展览的灵魂钥匙。她写道:“在东方美学的历史脉络中,绘画并不是仅仅是一种艺术形式,更是一种修行的方式。”

她懂他的“傲慢”——那是一种不屑于言说自身天赋与过往荣光的洒脱,是那个“舞场里最明亮的男生”连回应都觉多余的淡然。

她更懂他的画——“看那画中的人儿、花儿、狗儿、猫儿,都饱满机灵,美轮美奂,都像他,像他笑起来的样子,跳舞的。”

读至此处,心中蓦然涌起一阵暖流。在这人世间,能如此精准地解读另一个灵魂,并将其光芒折射给世界的“懂得”,是何其珍贵的精神链接?这不仅仅是策展人对艺术家的阐释,更是一颗心对另一颗心的深切观照。

何畏其人:不执于“相”的修行者

透过向帆的文字与满厅的画作,一位通透、轻松、自在的修行者形象,逐渐清晰。

他毕业于设计学院,做过建筑与空间设计,曾深入商业洪流。而后,他拜师修习准提法,得法号“善意”。他将修行与绘画合一,在数字屏幕上,依旧“老老实实地徒手勾线”,让每一根线条都饱含平实稳定的情绪。

最打动我的,是他不以艺术家自居的特质。他并不执着于“艺术家”这个名相,或许在他看来,真正的艺术并非职业,而是一种存在的状态——是笔尖的修行,是生活的本身,是万物皆可入画的通透与从容。

观者共鸣:美中觉醒,各自遇见

这份由内而外生发的宁静与喜悦,同样在其他的观者心中激荡起涟漪。

临邛女杨国贤女士感到“内心都非常平静,非常舒适”。

成都游客韩先生坦言“不懂艺术”,却觉得“很精致”,看出了“作者的心意”。

来自南充的李先宇,则敏锐地捕捉到“相由心生”与“美中觉悟”的主题,认为在鹤林书院这方历史文化场域中,此展“特别有意义”。

他们的话语,无声地印证了向帆的另一段论述:“真正重要的艺术作品,无需讨好任何审美兴趣……而是能够自然地触及观众,并在观察的过程中看见自己的道影。”在这里,每个人都遇见了属于自己的那份宁静与链接。

下山时,山风微凉,心中却暖意盎然。

美中觉醒,或许就是在这一个个温暖的链接中,照见自己,也温柔了世界。

小雪前夕,缘份的交响曲

这一天,种种链接交织成一曲奇妙的缘分之歌:

有策展人向帆与艺术家何畏之间,那份跨越时空、深刻而克制的懂得;

有宇娇、国贤、朱莉、先宇他们之间,那种由网络奔现或工作伙伴升华而来的、家人般的温暖情谊;

更有我们所有观者,通过画作与艺术家进行的那场无声的心领神会。

这一切,让小雪前夕的这趟白鹤山之行,仿佛一场冥冥之中的安排。它让我相信,生活中最美好的相遇,莫过于此:在对的时空里,与对的人,共同见证一场对的精神绽放。

下山时,山风微凉,心中却暖意盎然。

美中觉醒,或许就是在这一个个温暖的链接中,照见自己,也温柔了世界。

对了,这场艺术展将持续到2026年3月12日。

愿有缘的你,也能在此,找到属于自己的那份“相由心生”与“美中觉醒”。

(文/图 向丽琴)

2025年11月22日

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。