在四川省广元市利州区,嘉陵江西岸、乌龙山东麓的崖壁之上,一处承载着千余年历史烟云的文化瑰宝静默矗立,这便是被誉为中国古代石窟艺术瑰宝之一的皇泽寺摩崖造像。2025年11月18日,记者实地探访了这一首批全国重点文物保护单位,感受其跨越时空的历史厚重感与艺术感染力。

皇泽寺摩崖造像始凿于北魏晚期,其后历经北周、隋、初唐、盛唐的持续营造,至中唐渐趋衰落,开凿史长达三百余年。这一漫长的创作历程,使其成为研究中国南北朝至唐代佛教艺术发展、演变不可或缺的实物序列。寺庙建筑依山而建,最高处为大佛楼,其下则天殿、小南海、望江亭、五佛亭、吕祖阁等建筑错落有致,与自然山水和谐相融。

据文物部门统计,皇泽寺现存造像窟龛57个,大小造像1200余躯。其中,编号为12、13、15、28、38、45、51、55、56等洞窟尤为珍贵。这些造像皆镌刻于临江绝壁,充分利用了天然崖体,体现了古代工匠巧夺天工的技艺与对自然的敬畏。

探访中,几处代表性窟龛引人注目。开凿于北魏晚期的中心柱窟,是皇泽寺现存最早窟龛,亦是四川地区孤例。窟内方形空间与中心五级塔柱的结构,三壁凿龛并饰以千佛像的布局,展现了早期石窟建筑的典型特征。规模宏大的大佛窟,窟内主尊佛像庄严肃穆,二弟子、二菩萨侍立左右,龛口力士威猛,后壁浮雕的人形化天龙八部护法神像更是栩栩如生,体现了盛唐时期造像艺术的精湛与气度。

五佛亭石龛则以一组五龛闻名,主像衣纹流畅,菩萨像宝冠璎珞、披纱络罗,尽显唐代雕刻的华美与细腻。尤为值得一提的是写《心经》洞,不仅因相传存有唐代书法大家颜真卿手书《心经》刻石而闻名,洞内三面分布的19龛造像题材丰富,东面经幢与六道轮回、西面三世佛及释迦多宝佛、南面相传为武则天父母祈福所刻的武氏夫妇礼佛图,共同构成了一个多元的佛教艺术空间。

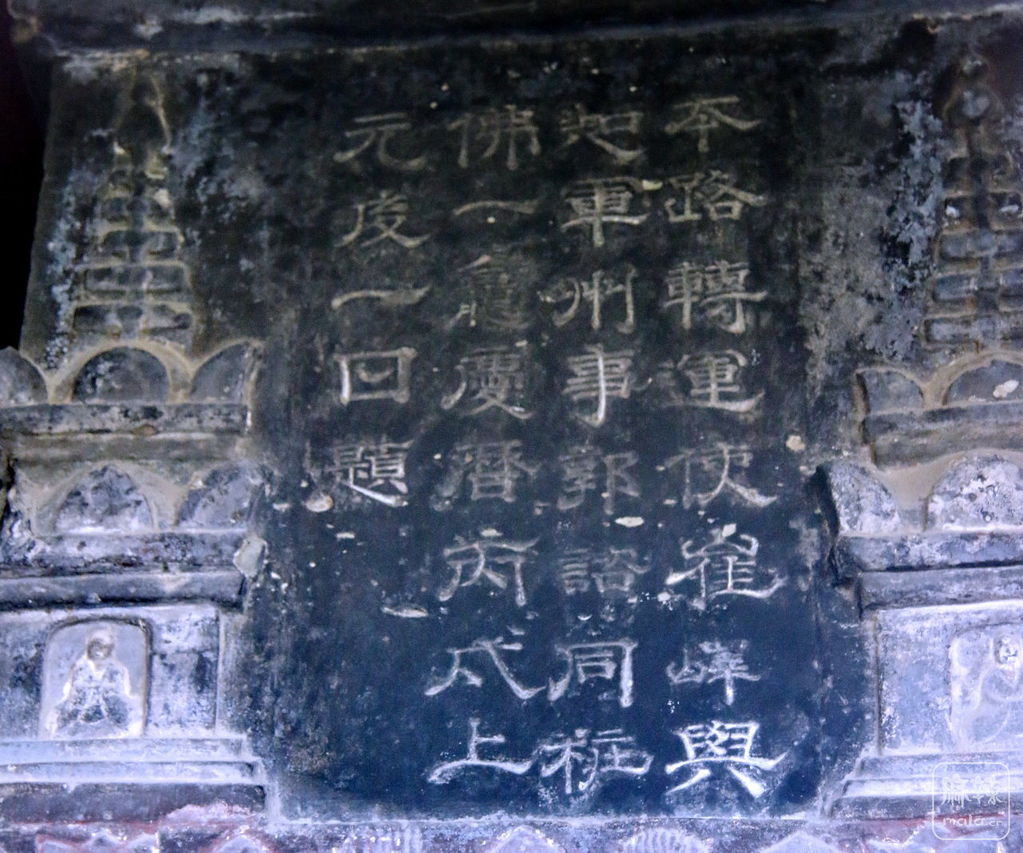

皇泽寺得名,与一代女皇武则天紧密相关。史载,武周天授元年(690年),武则天登基称帝后,为纪念其龙兴之地,赐名“皇泽”,取“皇恩浩荡,泽及故里”之意,并敕刻其真容像于寺内。如今,则天殿内供奉的武则天真容石刻造像,是国内仅存的武后晚年真容石刻,其头戴饰坐佛的高宝冠,身佩璎珞,手施禅定印,神态安详,艺术与历史价值极高。殿内同时陈列的后蜀广政二十二年所立“新庙记”碑,是研究皇泽寺沿革及武则天出生地考证的重要文献依据。

此外,寺内还收藏有展现清代蚕桑生产全过程的《蚕桑十二事图》阴刻石刻,以及从当地宋墓出土的二十四块宋墓浮雕石刻,这些文物进一步丰富了皇泽寺的历史文化内涵。

专家指出,皇泽寺摩崖造像不仅是中国佛教石窟艺术链条上的重要一环,其洞窟形制、造像风格接近中原石窟的特点,对探究佛教文化自北向南的传播路线、四川地区佛教造像的本土化进程、不同时期的宗教信仰形态以及古代政治与宗教的关系,都具有不可替代的史料价值。其高超的雕刻技艺、丰富的题材内容,也使之成为研究中国古代雕塑史、艺术史的宝贵资源。

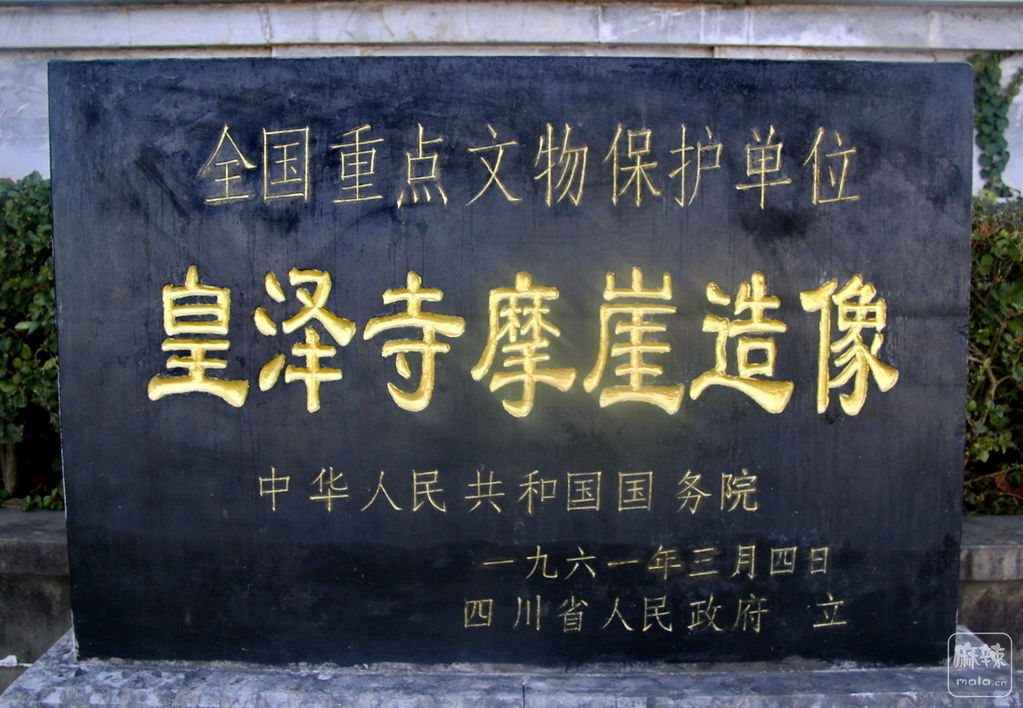

自1961年被国务院列为首批全国重点文物保护单位以来,皇泽寺得到了持续的关注与保护。先贤郭沫若先生曾以“广元皇泽寺,石窟溯隋唐。媲美同伊厥,鬼斧似云岗”的诗句盛赞其艺术成就。如今,这处千年古迹依然以其深邃的历史底蕴和卓越的艺术魅力,向世人述说着往昔的辉煌,吸引着无数访客前来探寻、瞻仰,成为传承中华文明、增强文化自信的重要载体。

鳳凰觀察 | 皇泽寺摩崖:刻在崖壁上的文明对话与历史印记

在嘉陵江畔的崖壁间,皇泽寺摩崖造像已静立了超过十五个世纪。它并非冰冷的石头,而是一部镌刻在天地之间的立体史书,记录着佛教东传的足迹、艺术流变的韵律、王朝更迭的印记以及一代女皇的传奇。今日我们审视皇泽寺,其价值早已超越宗教艺术本身,成为我们理解中华文化多元一体、交流互鉴的生动样本。

首先,皇泽寺是文化交流与融合的见证者。 其造像始自北魏,历经北周、隋、唐,这正是中国历史上民族大融合、文化大交流的关键时期。石窟艺术自西域传入,经河西走廊至中原北方,再南下入蜀。皇泽寺的洞窟形制与造像风格“接近中原石窟”,清晰标示了这条文化传播的路径。同时,它扎根于巴蜀大地,必然也融入了地方审美与工艺特色,这种“中原风范”与“蜀地情怀”的结合,正是中华文化包容性与创造力的体现。中心柱窟在四川的“唯一性”,更凸显了其在区域文化交流史上的独特地位。

其次,皇泽寺是艺术演进与时代精神的折射镜。 从北魏的古朴庄重,到隋代的承前启后,再到唐代的丰满圆润、气势恢宏,皇泽寺三百余年的造像史,几乎是一部微缩的中国早期佛教雕塑风格演变史。大佛窟的宏大气象,五佛亭菩萨的华美细腻,无不映射出对应时代的审美趣味与经济社会的繁荣程度。艺术在这里不仅是信仰的寄托,更是时代脉搏的石质记录。

再者,皇泽寺是政治与宗教互动关系的特殊载体。 武则天赐名“皇泽”,并刻真容像于寺内,将自己“菩萨转世”与“真命天子”的形象结合,是利用佛教巩固皇权、神化自身的典型例证。这尊国内唯一的武后真容石刻,以及则天殿内的“新庙记”碑,使得皇泽寺超越了一般宗教场所,成为研究唐代政治史、女性史乃至意识形态建设的珍贵实物。历史的偶然与必然,在此交织于崖壁之上。

此外,皇泽寺更是多学科历史研究的宝贵资料库。 写《心经》洞关联着书法史(颜真卿)、佛教典籍流传史;《蚕桑十二事图》是古代农业科技史、社会经济史的直观教材;宋墓浮雕则是宋代民俗生活、丧葬制度的研究素材。这些不同时期、不同类型的文化遗产汇集于一寺,极大地丰富了其历史信息的层次与维度。

穿越千年风雨,皇泽寺摩崖造像能较为完好地保存至今,得益于一代代人的珍视与守护。1961年其被列入首批“国保”,体现了国家对其价值的高度认可和保护的坚定决心。站在新的历史起点,我们对皇泽寺的保护、研究与利用,应有更深远的思考。不仅要继续做好本体的科学保护与环境整治,更要深入挖掘其蕴含的哲学思想、人文精神与价值理念,通过现代传播手段,讲好这片崖壁所承载的中国故事,让沉睡的文物“活”起来,使其在滋养当代人的精神世界、提升文化自信方面发挥更大作用。

皇泽寺的每一尊造像,每一处刻痕,都是先民智慧与情感的凝结,是与我们跨越时空的对话。保护好、传承好、利用好这份珍贵的文化遗产,不仅是对历史的尊重,更是我们走向未来的文化根基与力量源泉。(苏东华)