当计票结果揭晓时,乌克兰以压倒性优势摘得2025-2029年度执行委员席位,而俄罗斯再度铩羽而归,连候选名单都未能跻身。这已是莫斯科连续第二次被拒之门外——2023年首次落选时,泽连斯基总统就曾宣告"俄罗斯影响力的黄昏",如今历史重演,犹如一记响亮的耳光回荡在国际舞台。

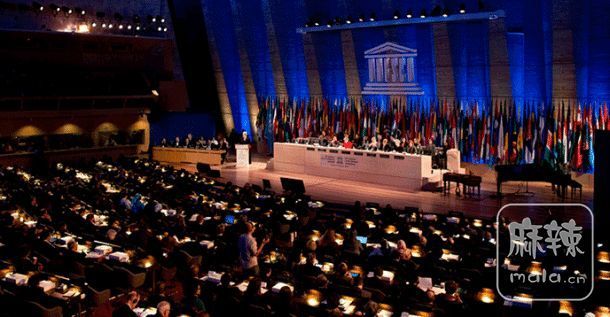

这个由58个成员国组成的执行委员会,堪称联合国教科文组织的"中枢神经"。它不仅执掌预算审批大权,更主导着全球文化保护、教育推进与科学合作的政策走向。入选意味着国际社会对其文明守护者身份的认可,而落选则无异于被贴上"文明价值缺失"的标签。乌克兰此番不仅成功入围,更以最高票数拔得头筹,与罗马尼亚、摩尔多瓦组成东欧阵营,将昔日霸主俄罗斯彻底挤下舞台。

泽连斯基在社交平台X上发表的感言掷地有声:"我们将以此为契机,重建生活,守护文明,捍卫每一处承载民族记忆的遗产。"这番誓言背后,是三年多来全世界目睹的文化悲剧:赫尔松古迹在炮火中颤抖,马里乌波尔剧院化作废墟,刚跻身世界遗产名录的敖德萨历史中心沦为导弹的猎物。联合国教科文组织不得不多次发声,谴责这些践踏国际法的暴行。

乌克兰文化部长特·卡琴科控诉的"文化灭绝"并非危言耸听。自2014年强占克里米亚始,俄罗斯就像一台失控的推土机,将陶瑞克古城、克森尼索遗址、巴赫奇萨拉宫等文明瑰宝逐一碾碎。每一处坍塌的穹顶,每一段焚毁的手稿,都在无声控诉着这场针对乌克兰文化基因的系统性谋杀。

2022年3月,乌克兰向联合国教科文组织递交了一份掷地有声的提案:要求取消俄罗斯的成员国资格,并剥夺其主办喀山世界遗产大会的权利。英国、捷克等国纷纷响应,称在战火纷飞的俄罗斯召开和平会议,简直是"在火药库上点蜡烛"——与教科文组织维护和平的宗旨背道而驰。如今尘埃落定,俄罗斯连执行委员会的门槛都未能触及,这场外交博弈的结局比预想更为彻底。

克里姆林宫的逻辑就像暴风雨中的指南针——永远指向扭曲的方向。他们一面高喊着"去军事化"的口号,一面将炮弹倾泻在博物馆的穹顶之上;一边以文明国家自居,一边用推土机碾过千年历史的教堂遗址。这种"左手持橄榄枝,右手握屠刀"的双面把戏,终究骗不过国际社会的火眼金睛。

战火中的乌克兰却展现出惊人的文化韧性。当2022年7月乌克兰罗宋汤入选非遗名录时,文化部长那句"罗宋汤的战争胜利属于我们",让世界看到了一个民族用汤勺对抗坦克的倔强。四年来,这个国家就像守护圣火的祭司,在炮火中抢救每一件文物,修复每一处古迹。如今当选执行委员会,意味着乌克兰将在未来四年手握文化重建的指挥棒,既能修复战争的创伤,又能筑起防范文化侵略的堤坝。

这场投票犹如照妖镜,照出了国际社会的集体意志。俄罗斯像输光筹码的赌徒被请离牌桌,而乌克兰则以最高票数赢得满堂喝彩。泽连斯基政府用事实证明了:真正的强者不仅能在战场厮杀,更懂得在国际规则的棋盘上落子无悔。他们像精明的外交棋手,将每份提案都打磨成利剑,每次会谈都转化为得分。

普京或许还在克里姆林宫的水晶吊灯下做着帝国旧梦,但现实是俄罗斯正被文明世界渐次放逐。从海牙国际法庭到巴黎教科文总部,莫斯科的外交官们正在见证一个时代的终结——他们递出的否决票越来越像困兽的抓痕,收到的抗议照会早已堆积如山。

有人嗤笑文化组织挡不住坦克,却忘了文明的长城正是由一块块这样的砖石垒成。今天的投票不仅是给乌克兰的通行证,更是给所有觊觎者立的界碑:当野蛮举起屠刀时,文明世界绝不会递上磨刀石。那些还在骑墙观望的国家应该明白,在这场文明与野蛮的较量中,中立本身就是一种纵容。

乌克兰人用鲜血守护的,不仅是基辅圣索菲亚大教堂的马赛克壁画,更是人类文明的最后防线。这张沉甸甸的当选证书,是正义颁发的勋章,是时间开具的证明,更是未来预付的期票。而莫斯科的落选通知书,不过是历史法官写下的第一个判词——好戏,才刚刚开场。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。