司马光砸缸:一场“情绪脱轨”的闹剧

陌上紫藤

看了三篇铁路正能文章之后,我发现司马光砸缸的故事得改写了。否则将严重跟不上时代步伐了。

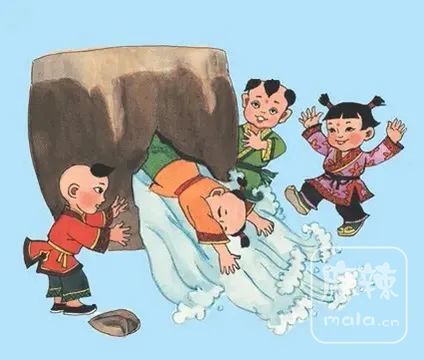

话说古时候,某村一群熊孩子在玩耍。突然,一个熊孩子不小心掉进了一口大水缸里,小伙伴们吓坏了,不知如何是好。

就在众人手忙脚乱之际,少年司马光横空出世,抄起一块板砖砸向水缸,“砰”的一声,缸碎水流,孩子得救了。

小伙伴们齐声喝彩,纷纷点赞司马小英雄的救人壮举。

1、

然而,剥开这层“英雄”的滤镜,司马光的这一砖头真的砸对了吗?

这砸的哪是救命之恩,分明是对公共秩序的粗暴一击!

是集体短视的体现。

水缸里的小胖墩确实狼狈,但命悬一线?纯属夸张!完全没有达到马上破缸,启动应急预案的紧急程度。况且,旁边还有一堆大人,喊一嗓子、请示一下领道,孩子肯定会被捞上来的,急啥?

村里的老王都说了,缸边有梯子,应急预案古已有之,哪轮得到司马光这小屁孩儿上演“板砖救人”?

可他呢,偏偏不走寻常路,抄起砖头就砸。

水没了,孩子是出来了,但人家的祖传大缸也碎一地了。

那些点赞党都被“孩子快没命”的叙事给忽悠了。

水缸又不是真空密封舱,空气照样流通,孩子泡在水里最多呛两口,哪至于没命?

更何况,村里早有“落水应急守则”:大人呼救、等待指示、梯子就位,哪一条不比板砖靠谱?

司马光却直接跳过所有流程,沉浸在“舍我其谁”的光环里,一砖下去,缸没了,秩序也乱了。

这哪是冷静自救,分明是“情绪脱轨”的行为艺术!

况且,碎片飞溅,万一伤了围观群众,算谁的?

祖传大缸破了个大洞,主人家找谁哭去?

另外,毁坏他人财物要赔偿,司马光这一砖头,砸的可不只是缸,还有整个村的公共底线。

2、

不明真相的围观群众却把这事儿捧上天,硬说司马光是“少年英雄”,愣把破坏行为包装成“救人义举”。

将“砸缸”行为美化,其害甚于行为本身。

试想,要是每个熊孩子都学司马光,遇事不找大人、不走正道,抡起板砖就砸,村里的缸还剩几个?

法不责众的错觉一蔓延,今天砸缸,明天砸墙,后天怕是要砸村长家房顶了!这还得了?

这种“以暴制困”的逻辑,简直是不把村规当回事,完全忘了自己姓啥了。

记住!公共空间不是情绪发泄场,规则才是大家安身立命的底气。真正的救人英雄,不是抡砖头的司马光,而是那个默默搬梯子、喊大人、维持秩序的隔壁老王。

3、

真正的应急之道,在于专业的事情让专业的人去做。

要是司马光冷静点,喊一声“大人,救命啊”,孩子拉上来虽然费点时间,但至少缸还在,秩序没坏,妥妥的感动华夏正能好故事。

可他偏偏选择最炸裂的方式,换来一地鸡毛。

社会不是个人秀场。司马光与其说是救人,不如说是给自己加戏。

作为普通村民,遇到危机时要少点“主角病”,多点对村规的敬畏,做到低调、靠谱、不添乱。

4、

当然,孩子落水,群众着急可以理解,但共情不能越界成纵容。

司马光的冲动不是值得歌颂的“义举”,而是破坏规则的“莽举”。

搬梯子,喊大人的小朋友,他们用行动证明,以捍卫村规取代野蛮破缸,才是最值得点赞的正能亮。

村里对司马光的“批评教育”,既给了他改过的机会,也重申了“规则红线不可踩”的底线。

我们需要的,是一个既能回应个体溺水,又不破坏秩序的和谐村庄。

村民必须学会信任专业救援,谨防被敌对势力带节奏,掉进“弱者叙事”的陷阱。

如此,才能让司马光们的“砸缸冲动”彻底失去市场!

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。