官媒沦为“网络乞丐”,广安区微发布屡次发布虚假广告误导公众何时休?

谢歌说事

写在本文前面的话:这些年,因为写文章,得罪人不少,恨我的人很多,但不要忘了,恨我的差不多都是坏人居多。今天这事儿写出来,又得有多少人恨我?但我从来不在乎。可是,实在是见不得、又忍不住啊!恨我,也要说,再恨,老子就到处说。

以下是今天的正文——

当官方账号披着公信力的合法外衣,背地里却干着误导公众害人的勾当,无异于将公共信任碾碎成渣。昨(16)日,广安区官微“广安区微发布”再次因发布涉嫌虚假的“学历提升”广告引发众怒,网友直斥其“吃相难看”“毫无底线”,甚至讽刺“锅里哪怕还有一粒米也不至于如此下作”。↓↓↓

其实,这已非该官媒首次因广告乱象被曝光,其“收费接活发布虚假广告、后又在一定时间段删文洗白”的灰色产业链,俨然将公共平台异化为“网络丐帮”,恬不知耻地用广安区的官方背书为虚假信息站台,实属广安首屈一指的官媒之耻。

此前,广安区微发布虚假广告害人,已经不是一回两回,我曾经撰文予以揭露过,既然他们如此不长记性,就让我们再来揭开这家“盘踞” 在广安本地的这家无耻害人官媒的外衣,撕开他们的画皮。

去年,该官微在发布虚假广告后遭遇公开打脸。↓↓↓

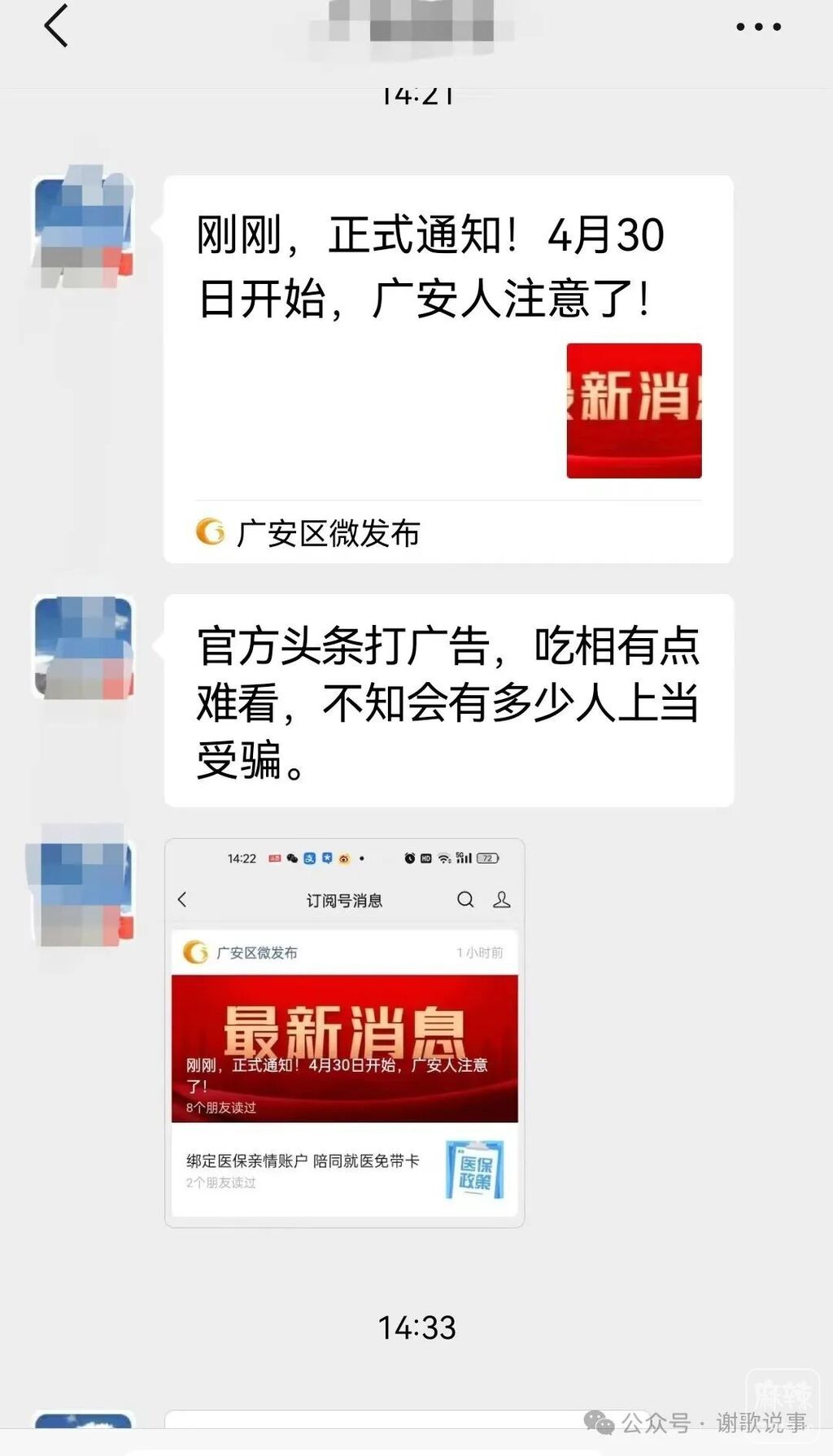

原因是,2024年4月30日中午12点40分,广安官微“广安区微发布”一则广告引发网友热议。↓↓↓

点开网友发在群内的链接可以看到,该广告有“2024年四川学历提升报名公告”等内容。广告称,为进一步完善服务全民终身学习的教育体系,各地出台相关政策支持继续教育和终身教育发展,力争为更多一线工作者提供继续教育的机会。然后是报名入口。

广告随即引发热议。网友称:“官方头条打广告,吃相有点难看,不知道会有多少人上当受骗”。 ↓↓↓

谢歌说事关注到,广安区官微发布的这条广告标注的来源为:某学在线教育。结果是网友通过检索发现,该“在线教育”存在多条投诉。

网友评论:

一位群友说,官微打广告对受众来说非常具有迷惑性,因为大家本着对官方的信任,相信其发布内容而作出决定,由此如果带来损失,矛头就会集中到政府身上。

这位网友表示:我更多是对用官方身份来打具有迷惑性广告的行为非常反感,这种方式真的不可取。

这位网友表示:我更多是对用官方身份来打具有迷惑性广告的行为非常反感,这种方式真的不可取。

锅里哪怕还有一粒米也不至于吃相这么难看?官媒发布虚假广告并非个例,而且是连续多年屡屡挑战公众认知底线。其恶劣行径由来已久。过去他们有“前科”,本平台也曾经揭露过。↓↓↓

此前,本地某官微发布过一则诱导读者的理财广告引发网友热议:就是因为助纣为虐的太多了,不然哪来那么多的诈骗案件。为了一点蝇头小利发诈骗理财广告,吃相难看,刷新了三观。

此前,本地某官微发布过一则诱导读者的理财广告引发网友热议:就是因为助纣为虐的太多了,不然哪来那么多的诈骗案件。为了一点蝇头小利发诈骗理财广告,吃相难看,刷新了三观。

是啊!“就是因为助纣为虐的太多了,不然哪来那么多的诈骗案件?”作为广安本地的一家有影响的官媒赚这样的广告费实在是真的不应该,不知有多少底层百姓上当受骗啊? 虽然说,一般情况下,我们承诺,不随便发杂音,一切都要以大局为重。但有时候实在是看不下去了,还得说上两句。

锅里哪怕还有一粒米也不至于吃相这么难看?

整顿媒体乱象,咋就漏掉了广安本地的这家官媒呢?平时,某些部门的领导经常参加各种会议,国家的大政方针,按说来都比我等理解了解的多,觉悟都比我们高很多倍,关于某些广告该发不该发都是心里有数的。而且在这个事情上不管是官媒自媒体都应当一视同仁,让大家都来接受正能量教育。可是我们发现,他们经常不讲武德、而且这些年来为了赚钱谋利,不惜拿官媒的公信力作赌注,多次发布投资理财的诈骗广告欺负那些退休的老年人。

难道是:地主家真的没余粮了、网友说,哪怕家里还有一粒米也不至于吃相那么难看,他们为了赚钱已经毫无底线到脸就不要了。

广安微发布变“丐帮”,公信力沦为敛财工具。 昨天,广安区微发布再次发布的“学历提升”广告,标榜“政策支持”“官方认证”,实则链接至一家屡遭投诉的在线教育机构。网友检索发现,该机构存在“未报名不退费”等纠纷,而官媒却为其披上“权威外衣”,诱导公众轻信下单。更令人愤慨的是,广安区微发布这种行径已成惯犯,此前该官媒多次发布理财诈骗广告,利用公众对“红头账号”的信任,将退休老人、底层群体推向陷阱,被揭露后仅以删文了事,毫无悔改之意。 广 安区微发布之所以敢如此恣意妄为,而且连续多年发布虚假广告害人,是因为认为自己是官媒,背后长有一棵“大树”可以为其遮风挡雨。过去该官媒的恶行一直未能被市场监管局查处,原因是,因为监管方从理论上来说与其都是“一头的”,而且市监局拿他们没办法,查处他们,得看某些领导的脸色。正是因为这个原因才造成了这家官媒的无底线。

讽刺的是,这类官媒的“广告价码”竟明码标价:一条推广约1500元,从接单到删稿形成“一条龙服务”,通常做法是先发文,然后再删文。这与中央网信办三令五申的“清朗行动”背道而驰,更将《广告法》中“不得欺骗、误导消费者”的条款践踏于脚下。当官媒为蝇头小利自甘堕落,与流量乞丐又有何异?

昨日晚间,我去电了解此事,质疑为何官媒屡屡发布骗人广告,对方表示,这年头,官媒广告收入下降,特别是在新媒体时代,再也没有一家独大的红利,不能像过去那样用行政命令压制基层,“皇帝女儿不愁嫁”的风光不再,官媒也难啊! 面对质疑,辩称“运营经费不足”,但这绝非出卖良知的借口。“锅里无米”不是遮羞布,官媒发布虚假广告骗人依然是失格背后的权力傲慢。

这些年,对于老百姓身边的民生问题,某些官微始终沉默是金,难开金口玉言,可创收倒是杠杠的。官媒的本质是公共信息服务机构,其职责在于传递权威声音、服务公众利益,而非靠虚假广告“乞讨”营收。所谓“锅里无米”,实为懒政怠政的托辞,若真有心维护公信力,何不公开账目、接受监督?又何至于连续三年顶风作案,将官媒账号变成“三无广告牌”?更深层的症结在于,某些地方官媒将官方身份视为免罪金牌,自以为“法不责官”。然而,中央纪委监委和网信办早已警示,权力一旦与利益勾连,所谓“尊重”不过是围猎的糖衣。广安区微发布的案例,正是公器私用的典型,他们利用公众信任为虚假广告背书,本质是以权力寻租侵害公共利益。 他们不知道,要是被欺骗的家长们足够多,到时候全部集体到你家门口讨说法,你们怎么面对?引发群体事件,谁来为广安背书?

整治乱象需麻辣监督,别让官媒成法外之地。值得玩味的是,四川以“麻辣烫监督”闻名,强调“麻在监督无处不在,辣在批评直言不讳,烫在违者必被惩处”。然而,广安区微发布的屡教不改,暴露出基层监督的疲软。若放任官媒“既当裁判又当运动员”,甚至与不良商家合谋分赃,政府的权威性与合法性将遭受致命侵蚀。

对此,必须祭出三重利剑:一是问责到底。彻查官微广告审核流程,追究相关负责人利益输送责任,而非以“临时工”搪塞,敷衍过关。二是阳光账目。公开运营经费来源与广告收入流向,接受公众质询,杜绝暗箱操作。三是制度补漏。

建议网信办将广安区微发布纳入“清朗·整治违规开展互联网新闻信息服务”专项行动重点对象,对屡犯者吊销资质、永久追责,整顿网络不能漏了这家微发布。

官媒的底线,应是良知的最后一粒米。锅里哪怕还有一粒米,也应坚守官媒的良知。网友的疾呼,道出了公众对广安区微发布媒的最后期待。若连官方账号都沦为网络乞丐,其信任的崩塌终将无可挽回。广安区微发布的丑闻,不仅是一地一媒的耻辱,更是对所有公共机构的警钟,公信力一旦贱卖,再高的流量也赎不回民心。

前两天,“老人领鸡蛋买保健品”的新闻未完,如今这奇葩事又来了。大家来说说,广安区微发布这家有头有脸的官媒惯犯式作恶,到底该不该?

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。