时光不会倒流

只有这些从前的老照片

还依然诉说着当年蓝天白云之下

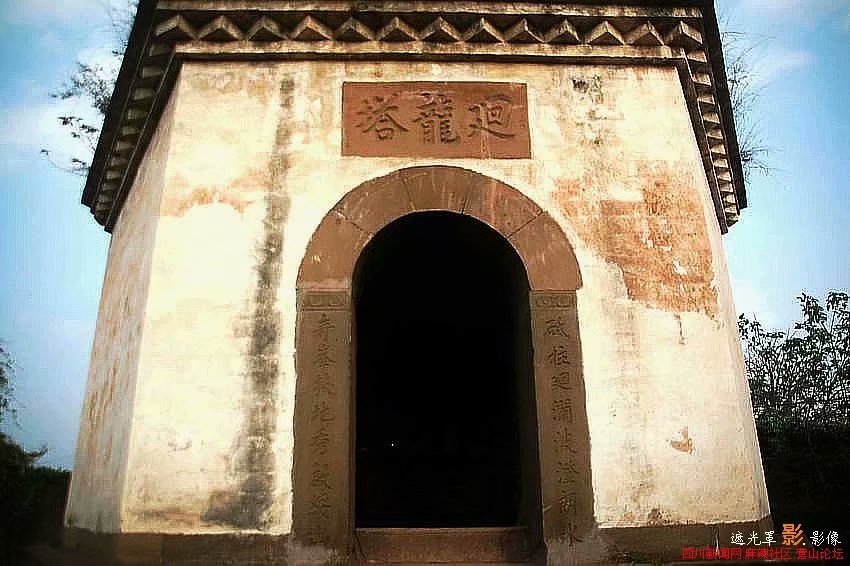

山梁上草木清风相伴的白塔旧影

县志记载那里叫梅家桥侧山梁上,小时还爬上去过几次,但当时所有心事都只放在爬白塔,而没有去管那里叫什么小地名,更没有留意那里是不是有一处桥之类,既叫梅家桥,难道那里曾经有姓梅的人家住在桥边吗?没有注意过,也没有去好奇去打听过。我眼中只在意的是那清代的白塔和它塔顶风铃的寂寞响声。山梁倒还有一些印象,也只是很矮的一小山包而已,只不过在当时的县城城郊一带算是稍微高一些的地方了。

这些年虽然经常在白塔公园散步徜徉,但以前老白塔附近的住户人家原本就不认识,自然就更不知道都住到哪里去了,要是能够找到以前最靠近白塔的那几户人家的话,也许会打听到一些更多关于白塔的轶事,至少对于这里到底叫梅家桥还是梅家梁,还有塔内以前的佛像何时丢失一事是可以求证一番的。

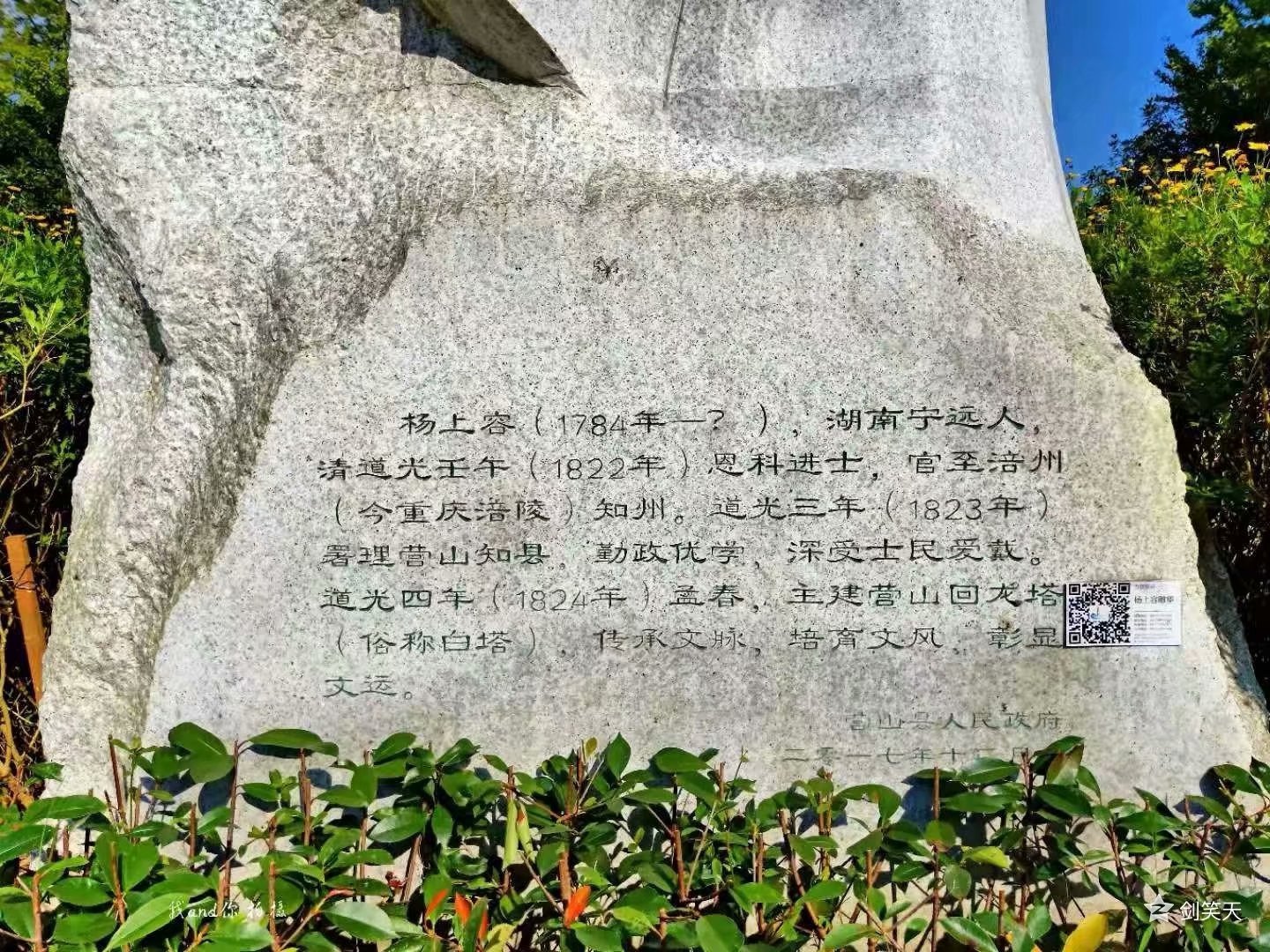

今日我们有幸能看见的这座营山白塔,完全归功于当年在营山主政建造白塔的创始人——邑令杨上容。

邑令也就是县令的意思,关于这个杨县令,《营山县志》仅记载有“清道光四年(1824),为当时邑令杨尚容修建”一事,且还县志的记载还将他名字中的“上”字记成“尚”字。

但从塔门额和塔门两侧楹联上现在还依然清晰可见的当时建塔所刻留在塔身的两处文字记载,我们可以明白无误地确定:杨县令的真名,应该是“杨上容”而非“杨尚容”。这个叫杨上容的县令应该是来自一个叫宁远的地方,而非我们营山本地人。

白塔修建的具体时间应该是道光甲申年孟春时节。

除此之外,有关杨上容和修建白塔的具体史料记载,就几乎没有了。

但顺着杨上容修建白塔所留下的这些仅存蛛丝马迹,通过一番艰辛折腾,史海寻针之后,依然还是找到了一些线索,现在就借此与大家一起分享。

从白塔公园内现在所见的这尊雕塑上我们大致可以知道杨县令的介绍:

杨上容(1784年—?)湖南宁远人,清道光壬午(1822年)恩科进士,官至涪州(今重庆涪陵)知州,道光三年(1823年)署理营山知县,勤政优学,深受士民爱戴。道光四年(1824年)孟春,主建回龙塔(俗称白塔),传承文脉,彰显文运。

这是我们营山县人民政府2017年在公园建成,特别为他塑立了这尊雕塑,不忘他当年在营山主建白塔所留下功绩的一种特别纪念,也算得上是我们营山人民不忘杨上容的特别褒奖了。

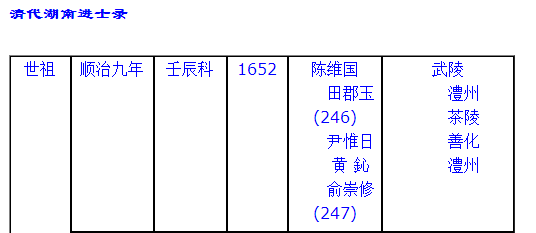

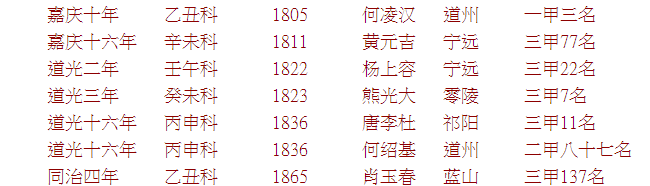

于是,蛰伏于冬日寒冷寂寞时光里,独自穿越逝去的时空岁月,在早已湮没于历史尘埃厚覆之下,去寻找当年的宁远杨上容。一番苦苦寻觅,我终于找到杨上容是现湖南永州市宁远县平田村人。

宁远平田村,是宁远北路第一村,位于宁远县北部,北靠清水桥镇,南连柏家坪镇,现在的交通非常方便,距宁远县城30公里。这个宁远平田村可别小看,虽只是一个村而已,但却历史悠久,出了不少人物,据现有资料记载始建于南宋,距今已近900多有年历史了,拥有得天独厚的地理自然环境,因村前田土平坦而得名平田,自古为永州大道之交通要道,平田村全村以欧阳姓为主,元末明初因族人参加徐寿辉部与朱元章相抗衡而被株连九族,改为杨姓400多年,直至清嘉庆年间上书户部才改回欧阳。

平田村自古人杰地灵,人才辈出,始祖庆崇公避战乱初居此地至明清,已经显现出昌盛之势,在清末至民国,平田已经号称湘南的名村望族,历史上明清进士、举人十余人,民国黄埔军校各期学生二十多人,建国后数十知名平田人贡献在祖国的各行各业中。

也许宁远这地方,实在太人才济济了,以至于杨上容这个人物的记载,也很简略,仅有杨上容籍贯湖南宁远人,清代道光二年,壬午科(1822年)以三甲22名举进士。杨上容也是清代宁远仅有两个进士之一。(道光壬午朝考,取六十五人,拟定名次进呈。上抑第一名王煜为第三,抑第四名陈宪曾置于末,第五名陈嘉树为四十九名,余皆前后更易,家弟柬之以二十一名改五十三名,取第六十名许冠瀛为第一,复于不入选者钦取七人,第二名杨上容即初不入选者也)。

只有在白塔公园的雕塑碑文上,记载着杨上容在道光壬午年(1822)当时是中的恩科进士。

这里我来给大家简单说一下什么是恩科吧!

清代科举制度一般都是每三年举行乡、会试,这就是正科。但若遇皇帝亲试时,可别立名册呈奏,特许附试,称为特奏名,一般皆能得中,故称"恩科"。 恩科始于宋,明、清亦用此制。清代于寻常例试外,逢朝廷庆典,特别开科考试,也称"恩科"。若正科与恩科合并举行,则称恩正并科。

网上有资料说清代一共只开过如下五次恩科:

康熙五十二年(1713年)恩科,雍正元年(1723年)恩科,乾隆十七年(1752年)恩科,乾隆二十六年(1761年)恩科,乾隆三十六年(1771年)恩科。

但看了半天,这五次恩科竟然没有修我们营山白塔的杨上容在道光二年(1822)所中的进士恩科考试。所以看来网上这个关于清代恩科考试的统计和我们营山所塑的这个碑文,二者之间一定有一个是有误的。

在我个人感觉而来,正科中的进士,肯定要比恩科的含金量更高一些。

如果当年杨上容是以恩科考中的进士,那说明他当时读书的成绩也并不是怎么出类拔萃的,总共才289人参加恩科考试,最终也只是以三甲22名考中进士,如果按现在的高考成绩来说,北大,清华肯定与他无缘,甚至连稍微好一点的重本都难考上,最多也就是跌跌撞撞,勉强考了一个普通大学而已,看来清代的举人也不好考啊!这也让我想起当年我们所读过的《范进中举》,当年那个范进考个举人是多么艰难,现在看来我们的杨大人,也和当时一样可怜的范进同志差不多一样。

也许正是因为这样的缘故,所以在宁远的地方志上,杨上容的记载就只是留有其名而已。

此外还有杨上容历任四川绵竹县州暑理营山锦州的记载。

后来,又大海捞针找到两条杨上容在绵竹和涪州也任过官的史料记载:

查阅“紫岩书院”,道光五年(1825)知县杨上容将“月波”并入“紫岩”。

光绪八年(1882)知县庄裕筠、山长杨聪等增修。清末废科举,办新学,光绪二十三年(1897)改为绵竹县立初级中学堂。光绪三十年(1904)改为高等小学堂。三十三年(1907)改成县立中学堂。1949年被省教育厅使名为四川省绵竹中学。

紫岩书院内当时有:“月波井”,是西汉武帝时著名哲学家严君平所凿。传说月波井每当朝霞霁月,井中水波荡漾掩映,因此得名。传说这口井与绵竹武都山的升仙井相通,严君平在这里隐居修道,每天早晨从升仙井土遁至成都,在君平街上卖萝卜,卖完后就到成都严君亭卜卦,日得百钱至黄昏而归。故这个“月波”在绵竹是有些历史底蕴的,所以道光五年(1825),杨上容在绵竹任知县的时候,就将"月波"并入"紫岩",重整了紫岩书院。也就因为这件事,所以杨上容的名字也就留在了绵竹的地方县志上。

“道光十二年(1832),知州杨上容在涪州捐资倡设官宾兴。同年,“长里宾兴”、“白里宾兴”、“云里宾兴” 娜等里宾兴相继募捐成立。”

所谓宾兴,就是地方官设宴招待应举之士。杨上容也因为“宾兴”之事作为美谈,在后来的涪州地方志上留下了记载。

由此也可以看出这个宁远人平时很看重教育和人才的。

这样看来,这个杨上容除了在我们营山当过县令,修过白塔,还先后在绵竹,梓潼,涪陵等地也为过官,并且也都做过与兴文重教有关的事情,这些自然都是他留下良好口碑的政绩史料。

史料记载杨上容历任四川绵竹县州暑理营山锦州。

所谓暑理,就是旧社会指某官职空缺,由别人暂时代理。也就是说杨上容在营山、锦州两地为官,不过是临时性的代理任职而已。也许正是因为暑理的缘故,杨上容留在营山的史料很少。他在锦州的记载根本就没有找到了。

后来再查询《清实录道光朝实录》,在实录卷之二百八十四和实录卷之二百八十七也分别找到了有关杨上容的几处记载:

如“谕军机大臣等、有人奏、四川涪州知州杨上容、赋性贪酷。惟利是营。勒索盐店规礼。锁押店商冉复旦、向炜、索勒赃银至一万六千两之多。该处士民编刻歌谣。到处张贴。”

“又谕、前据御史沈鑅奏、四川涪州知州杨上容等、赋性贪酷。及恋缺钻营。物议纷腾各款。当降旨交汤金钊等严密查访。据实参办。兹据查明杨上容并无肆求盐规。及藉案需索情事。其士民所造歌谣。逐款研讯。实无传案派差。多至数十人。及更换市斗。乡约得受使费。并米船过境。扣买转售。淩辱士子各情。惟伊子杨世伟、与涪州周姓结婚。定聘在未到任以前。与为子娶部民女者不同。但在任内时迎娶。究有不合。杨上容著交部议处。前任江津县知县告病之天全州知州郭彬图、于升任后。因接任之员出差未回。以致交代卸事稍迟。并非恋缺逗留。亦无任性骄横等弊。华阳县知县现升资州知州舒翼、地方公事。尚无贻误。审理案件时。亦无奄然鼾睡之事。郭彬图、舒翼、均无不合。著无庸议。至此项歌谣。编自何人。既经讯明杨上容并无其事。是有心倾陷。情同鬼蜮。最为风俗人心之害。不可不严行拏究。著鄂山留心体访。饬拏务获。按律惩办。以肃吏治而戢刁风。”

《清实录道光朝实录》里的这些记载,是说杨上容在涪州任知州时有人告他“赋性贪酷。惟利是营。勒索盐店规礼。锁押店商冉复旦、向炜、索勒赃银至一万六千两之多。该处士民编刻歌谣。到处张贴。”这样的负面消息。

但后来“当降旨交汤金钊等严密查访。据实参办。”

这个汤金钊(1772-1856)字敦甫,一字勖兹,萧山人。要比杨上容大12岁,官也比杨上容当得大,算得上老资历了。汤家世代以经商为业,只有他勤奋求学。乾隆五十九年汤金钊22岁举乡试第一,即称解元。嘉庆四年金钊27岁中进士,选庶吉士,授编修。道光七年任左都御史,礼部尚书,不久充上书房总师傅,调任吏部尚书、工部尚书、户部尚书之职。道光十八年以协办大学士调回吏部。咸丰四年值汤金钊中进士六十周年之际,清朝廷特地加封他太子太保衔,并赐御书"庆衍恩荣"匾额,恩宠有加。终年85岁,谥为文端公。子汤修,官通政司副使。

也就是涪州志记载“道光十二年(1832),知州杨上容在涪州捐资倡设官宾兴”的那一年,有人举报杨上容。汤金钊也就是那一年刚从大学士调回吏部,吏部,就好像现在专门查官员犯罪的纪委一样,由此可见这个汤某人平时肯定是非常严厉的一个人,他就接旨去调查杨上容等人的违法乱纪的举报案子了。

但经过汤某人的严密查访之后,最终结论是“既经讯明杨上容并无其事。是有心倾陷。”终于还了杨上容一个清白之名。

这件事情记载在《清实录道光朝实录》里是道光十六年(1838)的事情,由此推断那时据杨上容1824年在营山当邑令修廻龙塔,已相隔了14年之久了。这也是可以找到的杨上容在清朝官史录上最后的一点史料线索了。

现在综合以上信息,大致可以得知杨上容的真实生平大致是这样的:乾隆四十九年(1784)杨上容出生在湖南永州宁远的平田乡,道光二年(1822)38岁的杨上容终于以三甲22名的成绩考中了进士,中进士的第二年也就是道光三年(1823)这位刚刚考上进士的湖南宁远人便风尘仆仆,远离家乡来到了当时地处拍偏僻的巴蜀之地暂时担任我们营山的邑令。

绵竹县志记载:道光五年(1825)知县杨上容将“月波”并入“紫岩”。

也就是道光四年杨上容在营山把白塔建好之后,就顺利完成暑理任务,正式到绵竹去当知县了。也就是说杨上容在我们营山实际就只呆了两年时间。

而“道光十二年(1832),知州杨上容在涪州捐资倡设官宾兴”可知,在绵竹呆了几年之后,杨上容又升到涪州去任知州了。后来又有道光十八年(1838)被人举报诬陷最终查无此事的最后线索。杨上容的所有个人信息,也就到涪州为止,再也找不到了。也就是说,我们所能知道杨上容的时间线索从1784年出生到1836年为止,也就是到他52岁之后,就再无音讯了。

只见其生,不见其死。

也不知是何原因?是他从此以后从官场销声匿迹,寂寂无名直至终老都未留下痕迹了吗?还是他后来官场出了什么事情,最终被清朝官史除名未加记录吗?

在他曾经当官的三个地方,都没有找到他以后的记载,甚至连最后死于哪一年都没有。在其他地方找不到这些记录,也还可以理解为只是匆匆而过的过客未加记录也很正常,但在宁远老家的地方志上也是如此一片空白,就显得有些令人蹊跷,不可理喻了。所以最大一种可能就是杨上容本人最终在官场上晚节不保,最终成为朝廷的罪臣被所有史料除名未加记录,宁远地方志也以此为耻,而羞于记载,所以才只留其获得进士的正面记载,而于其以后的事情,就略去不记,念及故土乡情,也不加评价,如此而已。

这些只是个人好奇的推测而已,没有证据,也请不要对号入座,以免亵渎他兴建白塔有功的地下之灵。

差不多又过了半年之后,当冬天过去,一场新冠病毒肆虐全球的庚子年的初夏时节,我又在炎热渐至的日子里,艰难辗转找到一些有关杨上容的资料介绍,原本想在原来最先所写的基础上修改增补进去的,但又不想失去之前自己辛辛苦苦所写的那些文字,所以便在这里将以前未收集到的内容增添于此:

杨上容(乾隆49年即1784—?),字维恭,号玉生,又号镜伊,排行老大,湖南永州府宁远县平田人,是清朝宁远县历史上仅有的两名文进士之一。《营山县志》(同治9年版)载为阳上容,实为欧阳上容。原来:平田杨家,本姓欧阳,元末参加徐寿辉农民军,后与朱元璋部作战;朱元璋获胜后打击徐余部,欧阳家族被迫改姓杨以避祸;明亡后,一些有功名的族人多次向朝廷申请复姓欧阳,嘉庆庚辰年(也就是1820年)欧阳上容、上授请仪部复姓欧阳,道光乙未年(1835年)查覆,因年代久远,无以凭信,被驳回。直至同治6年(1867)清廷才予批准(那时杨上容如果还活着的话,都已经是83岁耄耋老人了)。“平田村姓欧阳,天下欧阳无二姓,海内文章第一家。”欧阳姓氏来历是公园前352年越王无疆的六子子玉兵败将亡,逃至欧余山之阳,遂以欧阳为姓氏。

后来再查询《清实录道光朝实录》,在实录卷之二百八十四和实录卷之二百八十七也分别找到了有关杨上容的几处记载:

如“谕军机大臣等、有人奏、四川涪州知州杨上容、赋性贪酷。惟利是营。勒索盐店规礼。锁押店商冉复旦、向炜、索勒赃银至一万六千两之多。该处士民编刻歌谣。到处张贴。”

“又谕、前据御史沈鑅奏、四川涪州知州杨上容等、赋性贪酷。及恋缺钻营。物议纷腾各款。当降旨交汤金钊等严密查访。据实参办。兹据查明杨上容并无肆求盐规。及藉案需索情事。其士民所造歌谣。逐款研讯。实无传案派差。多至数十人。及更换市斗。乡约得受使费。并米船过境。扣买转售。淩辱士子各情。惟伊子杨世伟、与涪州周姓结婚。定聘在未到任以前。与为子娶部民女者不同。但在任内时迎娶。究有不合。杨上容著交部议处。前任江津县知县告病之天全州知州郭彬图、于升任后。因接任之员出差未回。以致交代卸事稍迟。并非恋缺逗留。亦无任性骄横等弊。华阳县知县现升资州知州舒翼、地方公事。尚无贻误。审理案件时。亦无奄然鼾睡之事。郭彬图、舒翼、均无不合。著无庸议。至此项歌谣。编自何人。既经讯明杨上容并无其事。是有心倾陷。情同鬼蜮。最为风俗人心之害。不可不严行拏究。著鄂山留心体访。饬拏务获。按律惩办。以肃吏治而戢刁风。”

《清实录道光朝实录》里的这些记载,是说杨上容在涪州任知州时有人告他“赋性贪酷。惟利是营。勒索盐店规礼。锁押店商冉复旦、向炜、索勒赃银至一万六千两之多。该处士民编刻歌谣。到处张贴。”这样的负面消息。

但后来“当降旨交汤金钊等严密查访。据实参办。”

这个汤金钊(1772-1856)字敦甫,一字勖兹,萧山人。要比杨上容大12岁,官也比杨上容当得大,算得上老资历了。汤家世代以经商为业,只有他勤奋求学。乾隆五十九年汤金钊22岁举乡试第一,即称解元。嘉庆四年金钊27岁中进士,选庶吉士,授编修。道光七年任左都御史,礼部尚书,不久充上书房总师傅,调任吏部尚书、工部尚书、户部尚书之职。道光十八年以协办大学士调回吏部。咸丰四年值汤金钊中进士六十周年之际,清朝廷特地加封他太子太保衔,并赐御书"庆衍恩荣"匾额,恩宠有加。终年85岁,谥为文端公。子汤修,官通政司副使。

也就是涪州志记载“道光十二年(1832),知州杨上容在涪州捐资倡设官宾兴”的那一年,有人举报杨上容。汤金钊也就是那一年刚从大学士调回吏部,吏部,就好像现在专门查官员犯罪的纪委一样,由此可见这个汤某人平时肯定是非常严厉的一个人,他就接旨去调查杨上容等人的违法乱纪的举报案子了。

但经过汤某人的严密查访之后,最终结论是“既经讯明杨上容并无其事。是有心倾陷。”终于还了杨上容一个清白之名。

这件事情记载在《清实录道光朝实录》里是道光十六年(1838)的事情,由此推断那时据杨上容1824年在营山当邑令修廻龙塔,已相隔了14年之久了。这也是可以找到的杨上容在清朝官史录上最后的一点史料线索了。

现在综合以上信息,大致可以得知杨上容的真实生平大致是这样的:乾隆四十九年(1784)杨上容出生在湖南永州宁远的平田乡,道光二年(1822)38岁的杨上容终于以三甲22名的成绩考中了进士,中进士的第二年也就是道光三年(1823)这位刚刚考上进士的湖南宁远人便风尘仆仆,远离家乡来到了当时地处拍偏僻的巴蜀之地暂时担任我们营山的邑令。

绵竹县志记载:道光五年(1825)知县杨上容将“月波”并入“紫岩”。

也就是道光四年杨上容在营山把白塔建好之后,就顺利完成暑理任务,正式到绵竹去当知县了。也就是说杨上容在我们营山实际就只呆了两年时间。

而“道光十二年(1832),知州杨上容在涪州捐资倡设官宾兴”可知,在绵竹呆了几年之后,杨上容又升到涪州去任知州了。后来又有道光十八年(1838)被人举报诬陷最终查无此事的最后线索。杨上容的所有个人信息,也就到涪州为止,再也找不到了。也就是说,我们所能知道杨上容的时间线索从1784年出生到1836年为止,也就是到他52岁之后,就再无音讯了。

只见其生,不见其死。

也不知是何原因?是他从此以后从官场销声匿迹,寂寂无名直至终老都未留下痕迹了吗?还是他后来官场出了什么事情,最终被清朝官史除名未加记录吗?

在他曾经当官的三个地方,都没有找到他以后的记载,甚至连最后死于哪一年都没有。在其他地方找不到这些记录,也还可以理解为只是匆匆而过的过客未加记录也很正常,但在宁远老家的地方志上也是如此一片空白,就显得有些令人蹊跷,不可理喻了。所以最大一种可能就是杨上容本人最终在官场上晚节不保,最终成为朝廷的罪臣被所有史料除名未加记录,宁远地方志也以此为耻,而羞于记载,所以才只留其获得进士的正面记载,而于其以后的事情,就略去不记,念及故土乡情,也不加评价,如此而已。

这些只是个人好奇的推测而已,没有证据,也请不要对号入座,以免亵渎他兴建白塔有功的地下之灵。

差不多又过了半年之后,当冬天过去,一场新冠病毒肆虐全球的庚子年的初夏时节,我又在炎热渐至的日子里,艰难辗转找到一些有关杨上容的资料介绍,原本想在原来最先所写的基础上修改增补进去的,但又不想失去之前自己辛辛苦苦所写的那些文字,所以便在这里将以前未收集到的内容增添于此:

杨上容(乾隆49年即1784—?),字维恭,号玉生,又号镜伊,排行老大,湖南永州府宁远县平田人,是清朝宁远县历史上仅有的两名文进士之一。《营山县志》(同治9年版)载为阳上容,实为欧阳上容。原来:平田杨家,本姓欧阳,元末参加徐寿辉农民军,后与朱元璋部作战;朱元璋获胜后打击徐余部,欧阳家族被迫改姓杨以避祸;明亡后,一些有功名的族人多次向朝廷申请复姓欧阳,嘉庆庚辰年(也就是1820年)欧阳上容、上授请仪部复姓欧阳,道光乙未年(1835年)查覆,因年代久远,无以凭信,被驳回。直至同治6年(1867)清廷才予批准(那时杨上容如果还活着的话,都已经是83岁耄耋老人了)。“平田村姓欧阳,天下欧阳无二姓,海内文章第一家。”欧阳姓氏来历是公园前352年越王无疆的六子子玉兵败将亡,逃至欧余山之阳,遂以欧阳为姓氏。

也正因为这样的缘故,所以我们《营山县志》上也有欧阳上容的记载,那一处记载我亲眼见到过的,这里手头资料不在,便暂传县志这样的记载。所以欧阳之说,便是这样的。

杨家耕读传家,杨的曾祖父、祖父、父亲都是秀才。上容考取拔贡而入国子监读书,道光元年(1821)中举,道光2年(1822)道光帝登極恩科(壬午恩科)三甲第22名进士。该科朝考时,拟定了前65名进呈道光帝,本没有杨上容。而道光帝阅卷后对杨大为赏识,擢杨为朝考第二名。道光帝接见新科进士时,朝考入选而年轻者授庶吉士,年长有胡子的都发地方为即用知县。杨上容因年长,发四川知县即用。道光3年(1823)署任营山县令。一年多后,被任命为绵竹知县。道光10年末开始署理了绵州(今四川绵阳)知州四五个月。他还先后到梓潼县、罗江县等地代理过县令。道光12年(1832)出任涪州(包括今重庆涪陵、武隆、彭水)知州,道光13年(1833)署任酉阳知州一年,又回任涪州知州。道光16年(1836),受人陷害被令退休。(也就是杨上容53岁就退出官场了,他在从政也就是13年时间。)

清实录卷之二百八十七这样记载:“道光16年 癸酉 (天干地支排10位,也就是十月)○又谕、前据御史沈鑅奏、四川涪州知州杨上容等、赋性贪酷。及恋缺钻营。物议纷腾各款。当降旨交汤金钊等严密查访。据实参办。兹据查明杨上容并无肆求盐规。及藉案需索情事。其士民所造歌谣。逐款研讯。实无传案派差。多至数十人。及更换市斗。乡约得受使费。并米船过境。扣买转售。淩辱士子各情。惟伊子杨世伟、与涪州周姓结婚。定聘在未到任以前。与为子娶部民女者不同。但在任内时迎娶。究有不合。杨上容著交部议处。前任江津县知县告病之天全州知州郭彬图、于升任后。因接任之员出差未回。以致交代卸事稍迟。并非恋缺逗留。亦无任性骄横等弊。华阳县知县现升资州知州舒翼、地方公事。尚无贻误。审理案件时。亦无奄然鼾睡之事。郭彬图、舒翼、均无不合。著无庸议。至此项歌谣。编自何人。既经讯明杨上容并无其事。是有心倾陷。情同鬼蜮。最为风俗人心之害。不可不严行拏究。著鄂山留心体访。饬拏务获。按律惩办。以肃吏治而戢刁风。” 杨上容“天姿刚毅,敢于作为”。为官首站为营山县,就倡修回龙塔(俗称白塔)。修回龙塔可能有下面几种因素:

第一,“天时”因素

当时四川修塔风行,省内各地这一时期修造了相当多的塔,明清时代,各地都兴建文峰塔,以求科举考试多出人才,这在当时蔚然成风,也是当官主政者最喜欢做的政绩工程。

第二,“地利”因素

相传营山县城为船形,修塔为桅以配风水,有利于营山多出人才、读书人官运亨通。

第三,“人和”因素

当时营山人多为移民后裔,来自湖广地区尤多,其中永州人占有相当比例(现在离当时又过去百多年了,不少营山人还有永州口音,包括我的老家渌井那一带,至今也是浓浓的茶盘腔,说话发言总带有非常浓的卷舌音,也就是湖南永州腔语系,可以想见当年之盛)。

而恰恰在杨上容的家乡永州府就有个回龙塔!那是在明朝万历甲申年(1584)因郡城水势瀚漫修有的一座回龙塔以镇摄水患。营山也经常发大水——“走龙”,移民们就很容易联想起故乡的回龙塔。并且在现居地造一个故乡大致相仿的景致在当时是很普遍的现象,就象修濂溪祠、禹王宫等一样;加上杨上容也是永州人,动念修个回龙塔就不奇怪了。再从白塔门柱杨题的对联“砥柱回澜波澄朗水、奇峰拔地秀启绥山”看,镇水患、培文风、满足移民寄故乡之思的想法可能都有。倡议一出,士绅拥护、纷纷出资,特别是监生吴锦繍捐资较多。 杨上容还在营山灵鹫青羊宫下朝阳洞留有“丹灶点流霞,不负人候;青羊眠古洞,好问行踪”一联。但至今我都还未灵鹫的青羊宫下的朝阳洞去好好看一看,也不知道是否还有杨上容所留下的对联了。下次去那里的时候,一定好好看看还有没有他留下的文字了。

但回龍塔修成时,杨上容已离任。据最近用无人机在塔身所拍到的照片分析。 底层塔门额匾上所刻是道光甲申孟春(即公元1824年农历正月) 楹联上方还刻有如意云纹 六层额匾上刻清道光四年桂月立(即公元1824年农历八月) 第九层额匾上刻道光四年(公元1824年)

上面这几张照片,都是最近我特意用无人机高空近距离所拍到的。从这些至今保留塔身的文字我们看到:在下面底层的“迴龍塔”是道光四年孟春,孟春就是一年的首月,也就是正月,也就是道光四年1824年农历正月开始修好塔底层。到那年的农历八月的时候就修到第六层,留下了“光耀紫极”,也就是这八个月时间修了六层,差不多40天修一层的速度。到了九层留下的“文运出震”,留刻的时间还是道光四年,也就是说修到第九层的时候,还是在1824年,当然这个时间应该是农历,因为在道光时代,我们中国依然还是采用的传统农历记时,而还没有采用现在的公历记法。从六层的“光耀紫极”到九层的“文运出震”离过年还有整整四个月时间,按照速度来讲最后三层,再加那最后所剩的最上面那部分的塔刹收尾工程,四个月时间是可以修完的了。第九层都是在道光四年修好的,那最后的塔刹收尾工程,也可以在当年就可以结束的了。从负责修塔的人来说,肯定希望赶在春季过年前就修完是最理想的事情了,并且最后面所剩的塔刹其实是很轻松的事情了,工程量并不很多了,都是可以在下面地面先弄好之后,再吊运上去进行加固安装处理就行了。对于这座塔何时修完,现在已找不到当时的史料记录。不过从现在塔身所留下的这各处的文字记载可以推断出当时建塔的速度与时间。

营山民间都传说,当时修塔是采用外围搭木架,沙土垒筑搬运砖石材料,逐层修上去的,最后塔修好之后,再把木架拆除掉,再运到现在的云凤小学那里修的云凤书院和考棚。

这与《营山县志》所载清道光六年(1826)邑令,精明有才干的江西人夏文臻主持修建了云凤书院、置考棚、号舍,士林受戴。也是相吻合的。

考证清同治县志,杨上容来营山之前的邑令是来自道光二年来自浙江的范征瑞。道光三年杨上容署理营山,县志载其政绩:“学优政勤,建修迴龍塔,培补文风,士民爱戴。”在一年之后也就离开了营山,调任暑理绵竹去了。他走之后,后面接任的邑令是一个叫杨岳东的山东进士,道光四年署,其人“政简刑清,民咸颂德。”再过一年才是道光六年,也就是夏文臻署理营山修云凤书院。所以现在的白塔公园旁边打造的那个1826的楼盘,也就应该是取义于云凤书院一事,而不应是为了纪念白塔的建成。关于1826楼盘名字的来历,我还没有打听到最真实的最初策划创意,好久有闲的时候去特意请教一下楼盘开发商的主人,看看能不能找到当初楼盘老总到底为何要以这样一个年号的名字来作为楼盘名。 杨上容第一次步入官场,在营山走马上任成功所作的第一件政绩工程建成了回龙塔,打的第一炮就应该算是打响了的。 |

杨上容在绵竹知县任上,大刀阔斧,明立规条,史称“循吏”。他重视文教、民生,政绩见于史籍。修孔庙、考棚,把“月波书院”并入“紫岩书院”并加以培植,设义学21所,捐义济院五亩地。绵竹先贤南宋抗金名将张浚、张浚子张栻(理学家,曾主持岳麓书院,湖湘学派重要奠基人)后世子孙式微,杨培修墓园,勒石封禁,厘清其祖茔田产使祭祀有序。绵竹古迹柏林坝,有众多巨柏,张代洋监守自盗,用药杀树谎称有树老朽砍下卖了,杨仔细勘验,查出实情,责罚了张代洋;此事震慑力很大,无人再敢打歪主意。道光10年(1830)夏,绵竹大雨、冰雹毁田四千余亩,杨捐钱500贯赈济灾民——“不务虚名,惟求实济”。(从这里也可以看出杨上容后来在绵竹至少已呆了5年之久了。他在绵竹及其他地方做官的具体时间,也只有考证他所到任过的地方志看能不能找到具体的时间。不过他离开营山之后的官场经历大致是可以寻到这样一些踪迹记载的。) 在酉阳知州任上,据《增修酉阳直隶州志》(同治2年版)载:访民间利弊,民不敢欺、吏胥兢业奉法。当时酉阳没有地方官招待应考举人的宾兴之礼,他任上兴起,并且赠给银两为卷费。当时州书院的田土收益不足以支付教师、学生费用,他大力加以整顿厘清,当年开支后还盈余了数十贯;可是他任职不久,一离任,故态复发。后世酉阳人认为他任职太短非常惋惜。 在涪州,他捐募修男女栖流所各一所。他经常微服私行秘访州内集市,人送绰号“杨赶场”;严厉打击扰乱市场行为。约束手下严厉,衙门吏胥们也不敢象以前那样捞好处。这些既得利益者在杨上容的大刀阔斧整治下,利益受损。于是大造谣言,并编刻歌谣到处张贴。说他赋性贪酷、惟利是营;锁押盐商冉复旦、向炜,索勒赃银一万六千两;传案派差数十人;随意更换市斗;扣买转售过境米船;凌辱读书人等等。御史沈鑅风闻上奏,道光帝降旨交吏部尚书汤金钊等到四川严密查访。结果所传全为谣言,道光帝再下严旨查出“有心倾陷”者并给予了严惩。但是此事并没有结束。清朝规定,不准官员子女与治下百姓通婚,以防裙带。这次发现杨上容的次子杨世纶与涪州周姓女子结婚。虽然是杨未到任涪州之前就订婚了,但是吏部认为在任内时迎娶也“究有不合”,就让杨上容退休回家养老。有意思的是在这一年,修建云凤书院的夏文臻在昭化县令任上也因“不洽舆情”栽了,被勒令退休。 回籍后,杨上容又捐钱置田支持宁远读书人;并设义田两百多亩为族人备荒。死后葬宁远大矿岭。 道光二年 壬午科 1822 杨上容 宁远 三甲22名 为什么要花这么多精力来考证杨上容?原因就只有一个,那就是我们营山现在所看见的这座白塔,如果当初没有杨上容这个人的话,就一定不会有我们今天所看见的这个白塔和白塔公园的出现了。

所以,要写白塔。

就一定要写白塔的创始人。

我们营山的地方史料和县志现在保留并不是很多。所以要想查找杨上容与回龙塔的详细资料就很困难,也很少。再加上古代的史料记载都是靠笔墨文字,本来对于这方面的介绍资料也不多,所以现在能找到的原始史料也就更稀缺了。

现在可以想象当年40岁好不容易考中进士的杨上容被幸运录用到营山当县邑,这对他本人来说,无疑是人生最重要的一件大事了。

按理说四十岁的杨上容应该早结了婚,有儿有女了。他那时从宁远到营山有一千多公里之遥,当时的交通条件,大不了水路坐船,旱路走路、坐轿子滑竿、或者骑马了。从宁远可以先到长沙,再坐船走长江水路逆流到重庆,甚至到顺庆、蓬安,然后再走路、坐轿,骑马都可以到营山了。按照日行百里的速度来说,差不多也要十天左右时间。这些都不重要。

重要的是他来营山要想先做一个官场政绩,所以对他来说,修这个回龙塔就特别的意义重大了。

杨上容修塔,之前并未亲自参与的经验,但我相信他家乡宁远附近的两座塔一定对他影响很深,一是离他老家上田村八十多公里远的零陵潇水的那座回龙塔,另外一座就是离他老家相隔七十多公里的宁远县上灌村境内的七星塔。

我甚至想杨上容一到营山就想到修回龙塔也许就是受了这两座家乡塔的启发和影响。他不可能不去想到这两座塔的,在修白塔的时候,他一定从那两座塔上借鉴了不少东西。

比如“回龙塔”名,就多半与零陵那种明代的回龙塔有关。

那两座古塔,我还专门去查找了很多资料,包括它的详细资料与图片,并且还从图片上将它们与营山白塔进行比对。我试图从它们之间去找到一些想象的线索与灵感。

这是以前老营山白塔的旧貌真容,当时的白塔就在这个地方,营渠老公路从下面经过,塔附近有许多翠竹环绕着普通农户的瓦房,县志说的梅家桥也许就在那拐弯之处,但我实在没有一点印象了,也许那里的本地人才知道哪里是梅家桥。那后面的小山梁,在营山来说,就显得实在太渺小了,可以说那地方不过只是一个土丘而已,根本连山梁都算不上的。但在营山县城这个位置,也就只有这里才算得上山中无老虎猴子称霸王了。

这两张照片,都是当年遮光罩影所拍下来的,他本姓岳,身前我们是很好的朋友,经常一起喝酒相聚,野外拍照踏青,只可惜几年前不幸得癌症死了,人生如梦,往事依稀,只留下这些老照片还永远定格着当年白塔一去不回的昔日旧影了。

现在也就终于明白为什么史料上记载杨上容曾经暑理营山锦州。

这暑理之意,也就是暂时在营山当官主政,并不是正式任命,可能也是朝廷考虑到这小子刚刚考上进士,还从没有当过一把手,为官一方,主持政事,怕能力不够,经验不足,所以才先暂时试试水深水浅,先找一个偏僻的地方去暑理营山吧!

虽然杨上容那时只是暑理营山,但从资历上来讲,他已经比晚清大名鼎鼎的李鸿章要早出道几十年。因为39岁的杨上容到营山来当官的那一年,后来中国人都知道的李鸿章大人才刚刚出生呢!

杨上容到营山不久的第二年,也就是道光四年(1824)孟春,就选在县城东郊之外那个叫梅家桥的侧山梁上修建了这座白塔。当然他并不叫它白塔,对他来讲,以外观白色直呼白塔,实在显得太过于直白浅显,缺乏文才含量了,他好歹是刚恩科中举的营山县邑,满心雄心勃勃,岂能随随便便和那些野老乡夫一样没有水平地这样俗称乱叫呢?

所以,他经过深思之后,亲自署名廻龙塔。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。