来源:武侯区委宣传部

近日,望江路街道共和路社区的“居民导游”火了,这群热心的大妈导游不仅带火了社区,也带火了社区周边的旅游景点。其实这只是社区“筑爱共家——文旅共和社区营造项目”(以下简称“微旅游”项目)其中一项。近段时间,社区通过整合辖区内的文旅资源,以打造“微旅游”线路和培训志愿者的形式,引导居民讲述自己社区故事的同时,既推动了当地本土文化的传承,也激发了社区文化旅游活力。这一创新举措不仅是我区在旅游业发展模式的创新,更是全区探索文旅融合方面的新发展。那么到底什么是“微旅游”项目?“微旅游”项目又新在何处?日前,记者来到共和路社区进行了实地采访。

联合社会组织 激发社区文旅活力 “九眼桥之前就是拱桥,有九个桥眼……这是新建的城市音乐厅,以前还是一片平瓦房,这十多年,成都的变化太大了,如果我很久没回来,怕是都找不到路了!”这个月内,来自共和路社区的居民陈开琼已经以社区“微旅游导游”的身份服务了两批外地游客。社区“微旅游导游”正是源于该社区近期推出的“微旅游”项目。 据望江路街道共和路社区党委副书记、居委会委员胡海焘介绍,之所以开展社区“微旅游”项目,是基于三点考虑。

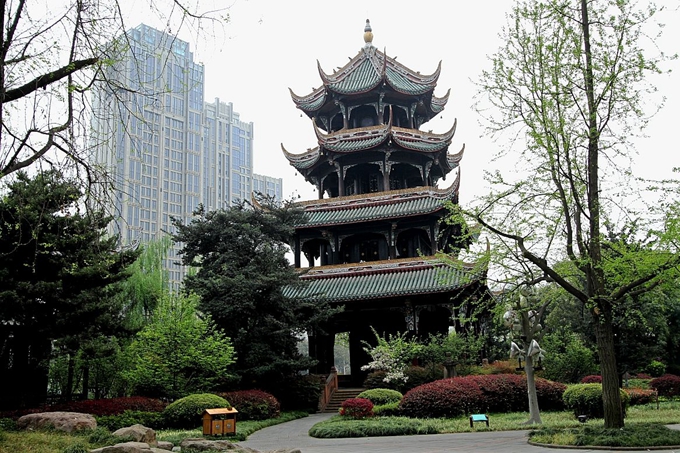

据悉,共和路社区位于成都市一环路,毗邻四川大学望江校区,周边有鸳鸯楼、望江楼公园、九眼桥等文化旅游资源。这些文旅资源都有待深入挖掘以形成系统的路线和整合性的文旅服务。“辖区内的原住居民很了解本地文化和周围的文旅景点,他们对从小生活的地方,充满了热爱,他们迫切需要一个能讲述、传承这些历史和故事的平台,尤其是社区内从小生活在这里的长者,他们希望能够传承老成都的故事和文化。”胡海焘表示,社区居民希望传承成都本土文化,同时考虑到游客旅游消费需求升级,现如今很多游客对旅游服务的需求已从注重“有无”到在乎“品质”,他们不再满足于走马观花式的游览,希望能够进行深度游,深入了解成都文化。 于是,今年夏季,共和路社区联合社会组织——成都天府新区公艺派社会工作服务中心(以下简称“公艺派”),通过对辖区内常住居民、游客的调查,共同设计了以美食体验、时尚购物、旅游观光和体验本地风俗文化为特色的社区“微旅游”路线,其中不乏鸳鸯楼、望江楼公园、四川大学望江校区等多个富有“老成都”文化底蕴的特色景点。

整合辖区资源 推出更多定制服务 据了解,共和路社区推出“微旅游”项目,是我区加快发展文旅融合的一种新路径,甚至在全市范围内,都属于创新探索。那么,这个“新”主要表现在哪里呢? “我们首先考虑在服务方式上创新。” 公艺派负责人刘洋介绍,为了满足不同游客的个性化需求,共和路社区“微旅游”项目推出定制化的服务:“针对亲子团,专门设计了文化和亲子互动相结合旅游产品,并提供特制的文旅纪念品;针对老年团,我们就会结合老照片、老物件及老故事等,带着老人们回忆过去,感受成都发展变化;针对年轻人团体,我们主要提供拍照打卡和景点深度游服务,还能通过定制讲解了解其历史文化。“这样的社区‘微旅游’服务,就是一场全新的旅游‘DIY’。” 其次,社区在导游组成人员上创新。目前,“微旅游”项目的导游组成主要是以四川大学学生为主的志愿者团队、望江楼公园等景区的专业讲解员团队和最有特色的社区“居民导游”。“在武侯区政府的帮助下,‘微旅游’项目面向社区招募并培训了大量‘居民导游’,在整个导览员团队中占比高达30%。”刘洋介绍。 “最后我们在项目设计上也进行了创新。”胡海焘表示,在这一项目中,各个景点的导览员免费为省内外游客提供讲解服务,服务结束后,游客自愿选择是否捐赠资金或物品到社区和社会组织共同设立的“共艺基金”中。该基金主要用于维持项目的可持续发展和扶持社区内生活较为困难的居民,以达到社区“自我造血”的目的。当“共艺基金会”委员确定帮扶对象后,捐献过的游客可以作为志愿者亲身参与帮扶,直观地看到自己的力量给当地带来的变化。 据悉,未来该项目还将继续深挖和整合辖区内文旅资源和游客需求,以推出更为精准的定制旅游服务,深入发展文旅融合,推动旅游创新。 |

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。