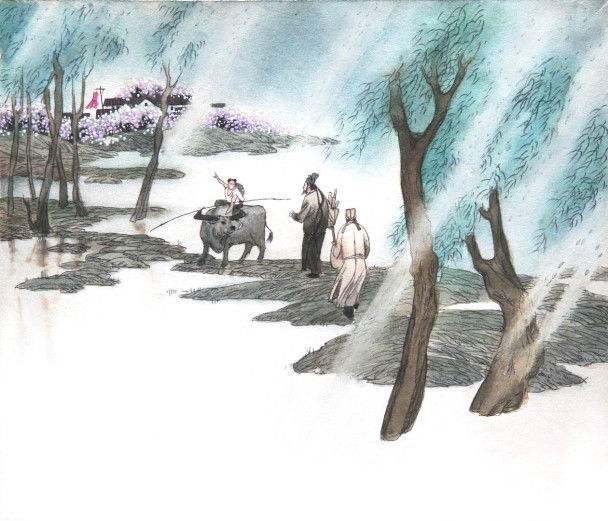

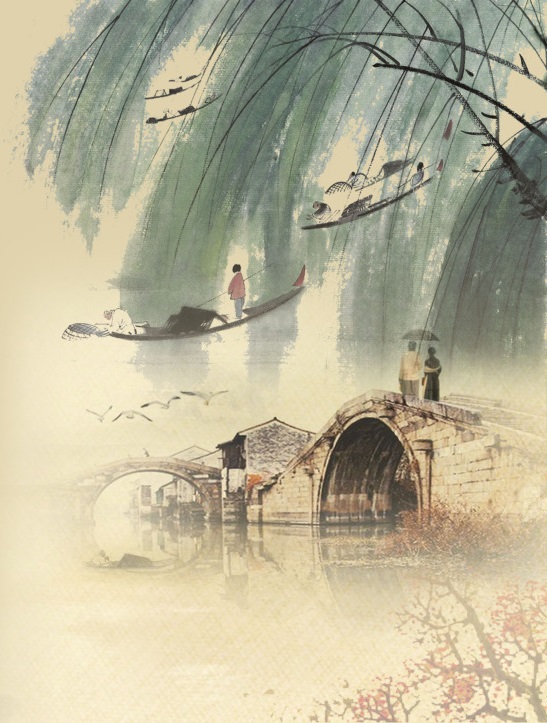

大概是杜牧那首诗的缘故: “清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,清明给人的第一印象就是为逝去的亲人扫墓。而且这一天,应该下雨才对。下着的,是那种沾衣欲湿的“杏花雨”。在北方,因天气干燥,清明下雨的概率很低。不过,这时春回大地,草色茵茵,垂柳依依。 开得正旺的是梨花,一片洁白如雪,正好与清明扫墓相配,是上天在墓前献上的祭祀的白花。

在我国的二十四个节气里, 唯独清明兼有节日的意义,足见清明的重要性。应该说,在二十四节气里,它既有自然之感,人情味又甚浓。

在传统文化中,清明除了扫墓,还有一重意义,便是踏青郊游。记得童年时,因母亲去世,父亲每年清明都带我到母亲墓前扫墓。他会把事先写好的一封信,在墓前读给母亲听,读完后,烧掉,算作祭祀纸钱。然后,他会带我在周围踏青转上半天。父亲像似对我说,也像似自言自语:“清明,万物复苏,活着的人要好好活着,才对得起死去的人”。那时,我不懂他话中之意,现在,我明白了,清明踏青是要逝去的人走得安心,让活的人活得更好。满眼盎然的春机,是生与死的对话,是生对死的力量,也是死对生的一种延伸。

而清明雨,更多的是我们内心对去世亲人情感表达的象征物。清明这天,迎接我们的多半不是雨,而是温暖的风。 古诗:梨花风起正清明,游子寻春半出城。有了风,便有了清明放风筝的民俗。小时候,没钱买风筝,便自己动手:用一张白纸糊在秫秸秆上,下面垂几根纸条,俗称“屁股帘儿”,也能放得热火朝天。

“清明时节出郊原,寂寂山城柳映门”,清明民俗你认为还有哪些呢?

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。