在清朝人的观念中,外国使者的觐见并非为了商讨国事或谈判,而是“前来接受圣上的文明教化”。接见外使被视为对“远涉来客”的恩赐与礼遇。而使者必须对我毕恭毕敬,象征着他们对大清上国的臣服,这种尊卑有序的礼仪规范是绝对不可挑战的,人称“气场外交”。

特别有意思的是,清朝官员高高在上,甚至视与外国人接触为耻辱。比如道光年间时,英国商务监督律奈皮尔向清朝两广总督送信,结果两广总督傲慢拒绝,各级官员也纷纷躲猫猫,这气场之牛逼,全球也只有大清一家。

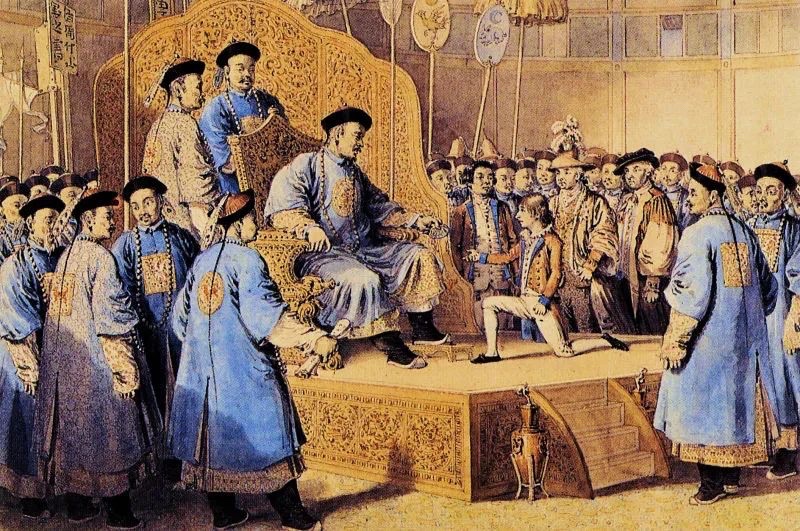

大清搞“气场外交”,最好的例子莫过是乾隆接见马戛尔尼使团。

1793年,英国派马戛尔尼勋爵率使团来到中国,乾隆皇帝得知此事后倍感欣喜。在他眼中,自己作为天下共主,理所当然地受到周边藩国的朝拜和进贡。

英国使团的船刚一靠岸,来迎接他们的清军便给他们的船队插上了旗帜,上面用中文写着几个大字:“英吉利贡使”。而在英使提供的礼品清单上,中国官吏又把“礼物”改成了“贡物”。这些改动虽然让英国使团很是不快,但务实的马戛尔尼没有在意。

然而,乾隆皇帝决定在热河行宫接见英国使团时,双方就礼仪问题产生了严重分歧。清朝要求使团向皇帝行三跪九叩之礼,而马戛尔尼对此表示反对。他声称,自己觐见英国国王时仅需单膝下跪,因此难以接受对乾隆皇帝的双膝跪地与叩头之礼。经过多次磋商,仍未能达成一致。

后来,马戛尔尼提出了两种解决方案:其一,他本人按照谒见英王的礼节来谒见乾隆皇帝,即以单膝下跪;其二,他本人可以向乾隆皇帝磕头,前提是一位和马戛尔尼同等身份的清朝高官穿着官服向英王的画像行磕头礼。最终,清廷采纳了第一种方案。

双方谈妥了,乾隆特意安排礼部官员与侍卫列于两侧,全程要求保持肃立、冷面,以显示天威。马戛尔尼进入行宫后,据《马戛尔尼使团使华观感》记载:当时“中国官员双手藏在袖中,以不屑的冷眼注视着我们”。在英国人眼中,双手藏在袖中,高高在上,大清官员似乎拒绝交流,其威严和气场无与伦比!

虽然不痛快,最终,马戛尔尼只得硬着头皮向乾隆提出了此次访华的真实目的:英清贸易。

英国政府非常重视这次外交,带来了许多精心挑选的礼物,希望能引起大清的兴趣。据《英使谒见乾隆纪实》的记载,这次带来的礼品包括:天体运行仪、天体仪、地球仪等;铜炮、榴弹炮、毛瑟枪、连珠枪等、英国最大军舰的模型、钢铁制成品等。事实上,英国使团已经把最能代表当时欧洲科学发展的物品送到清廷眼前。

然而,大清的气场绝不逊色。据《马戛尔尼使团使华观感》记载,对于这些东西,“前来参观的大人们,都漠然视之,好像这些都十分寻常,没有什么稀奇。”

乾隆皇帝在与马戛尔尼交谈时,他极力展示自己“天朝上国”的尊严和气场,非但对英国的礼品毫无兴趣,还声称天朝物产丰盈,无需与外国通商。并在觐见结束后便催促马戛尔尼尽快离京。

马戛尔尼回国后,洋人仍锲而不舍,1816年又派罗尔美都来华。又因跪拜问题,嘉庆竟下逐客之令。由北京返广州的时候,沿途的官吏多以白眼相待。大清抱定“天朝统驱万国”,虽然自己落后,但气场从未输过!

马戛尔尼在日记中写道:“在我们科技日益前进时,他们和今天的欧洲民族相比较,实际变成了半野蛮人。正是因此他们保持了半罐子水通常有的自大、自负和自傲,而且,尽管在他们和使团交际期间感觉到我们在许多方面比他们强,他们仍显得惊奇而不自愧,有时假装对所见无动于衷。在跟外国人交谈中他们毫无羞惭和自卑,反显得满不在乎,好像他们自己是优胜者,言行中找不到缺点和失误。”

然而,1840年,鸦片战争爆发。英国军舰凭借其强大的火力,轻松击败了清朝军队,强行打开了清朝的国门。这时,清朝人才如梦初醒,但遗憾的是,一切都已为时太晚。

晚清著名外交家郭嵩焘,曾用12个字归纳晚清外交:一味蠢,一味蛮,一味诈,一味怕。因为愚蠢而行蛮,行蛮不成则使诈,最后使诈失败则跪地求和。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。