买车必看的发动机热效率,原来早就成了车企的营销套路!连理想高管都忍不住暗讽:F1赛车不计成本才勉强破50%,家用车动辄46%、48%的热效率,真的不是数字游戏?

先搞懂核心:热效率就是汽油变动力的比例,40%就意味着100块油只有40块能用,剩下全浪费了。全球工程师花50年才从30%提升到40%,每1%的突破都算工业奇迹,量产车天花板长期也就45%。

但现在的车企玩起了花式套路:

特调“参赛机”:从量产车挑最优的,加特殊涂层、提压缩比、拆舒适装置,用魔改机型的测试数据当宣传,就像显卡超频后吹极限性能,你买的量产车根本达不到;

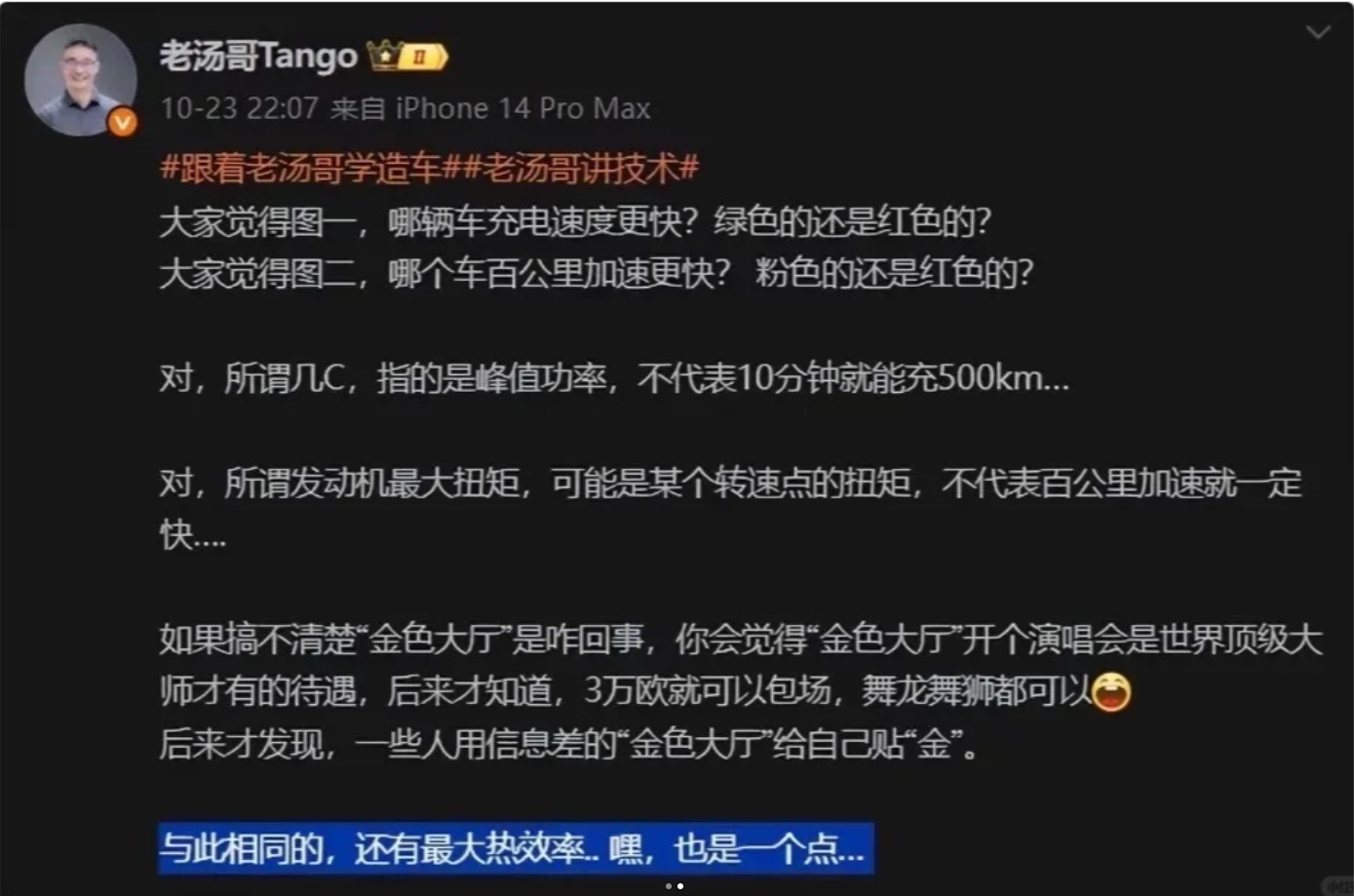

单点峰值造势:热效率只在1500-3600转的特定区间达标,日常堵车时可能暴跌到20%,却只吹那个“巅峰分数”,避谈综合表现;

测试标准猫腻:国产46%多是实验室稳态工况数据,实际道路综合效率才32-37%,而丰田、大众的40%左右数据更贴近真实驾驶场景。

更坑的是“劣币驱逐良币”:踏实做研发、提升综合效率的车企,反而不如吹数字的吸睛。但对咱们消费者来说,1%的热效率提升,远不如稳定品控、真实省油、舒适驾乘来得实在!

#理想

|