魏明伦

人生的阴晴圆缺

出生在“没有明月”的中秋前夜

魏明伦生于1941年农历八月十四深夜。 “我出生在一个没有明月的中秋。为什么?1941年日本飞机轰炸内江,我母亲听到警报响起,担心有飞机要轰炸了,大着肚子就开始逃跑。当时阳友鹤还叫筱桐凤,我母亲逃跑时是跟着他一道跑的,因为他跑警报很有经验。”

魏明伦出生于川剧世家,其父亲在内江戏班任司鼓,与川剧表演艺术家阳友鹤是同事,“我就在跑警报中出生了,所以人生第一个中秋节,就是在没有‘明月’的情况下度过的。” 魏明伦名字“明”中带“月”,也与中秋有关。“我们家族中,我这辈是‘昭’字辈,跟我同辈分的都是‘魏昭X’,只有我一个人是魏‘明’伦。我小时候叫‘明娃子’,就因为我是中秋前一天生的。”

1950年,9岁的魏明伦演出《下游庵》

让魏明伦印象深刻的第二个中秋节,是他9岁那年。只读到小学三年级的他,因家中弟兄姊妹众多,父亲没有固定收入,为稻梁谋不得不离开校园。因为从小跟着父亲学唱戏,他以“九龄童”为艺名,登台唱戏,乳臭未干就自食其力,挣钱养家。“我第一次登台,就是在中秋节前后。”不同于其他人从娃娃生开始,魏明伦一上台就是主角。没过多久,“九龄童”的名号就唱响川南一带。

然而,第三个印象深刻的中秋节,是魏明伦一生的痛。那时候,年仅16岁的他,就因某种原因离开父母,来到农村做活儿,一做就是三年。“那时候知道中秋节到了,知道这是个团圆的节日,也就更加想家了。可再怎么想家也回不去,越想越难过。”这一场风雨经历,让魏明伦快速成长起来,成为一个早熟早慧的人。也为他日后的戏剧创作奠定了一定的基础。“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。我很感谢这些坎坷遭遇,这让我从小具备了忧患意识和逆向思维意识。”

改革开放40余年

每个中秋都是“皓月当空”

改革开放之后,魏明伦过的每一个中秋节,都是“皓月当空”。20世纪80年代初,魏明伦凭借《易胆大》《四姑娘》《巴山秀才》等作品,在文坛上博得盛名。之后他重读了欧阳予倩写于20世纪20年代的旧作《潘金莲》,取舍欧阳先生的得失,站在20世纪80年代新的角度重写《潘金莲》,力求揭示出潘金莲由单纯到复杂、由挣扎到沉沦、由无辜到有罪的悲剧主题。

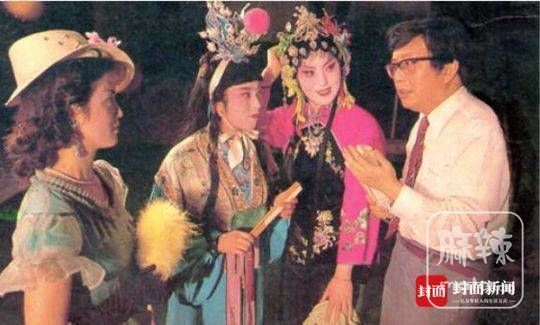

1986年,魏明伦与扮演潘金莲、贾宝玉和安娜的演员说戏

1986年中秋节前后,魏明伦带着他的荒诞川剧《潘金莲》到北京演出,引起戏剧界热情关注,成为当年戏剧界议论的一个重要话题。“潘金莲是中国典型的、家喻户晓的坏女人。但我逆向思维,标新立异,通过手中的笔,为潘金莲鸣不平,在全社会掀起新旧思想碰撞的滔天巨浪,在全国甚至欧美国家都引起了关注,争论的浪潮如今仍为艺术界津津乐道。”

回忆起当年该剧引起的社会大讨论,魏明伦神采奕奕,“它的内容是颠覆性的,本来是一个女人的沉沦史,我通过重新审视,重新表现潘金莲,这在80年代中期触动、冲击社会神经。”

月是故乡明

80岁生日前迎来最大惊喜

2006年前后,魏明伦受邀都国外参观,“当时我和夫人一起去的,被安排在一艘豪华邮轮上。上面有一些我的粉丝,大家知道我在中秋前一天出生,就在甲板上安排了一个特别生日祝福,很多人举着香槟祝福我生日快乐。那天我印象很深,从海面上看夜晚的月亮也特别大。但那一刻,我想的却是家乡的月亮。不论什么时候,都是‘月是故乡明’,这是真的。”

魏明伦与夫人丁本秀、孙子魏如来

2021年9月20日,中秋节的前一天,魏明伦迎来了80岁的生日。这场生日会也是四川文艺界难得的一次大团圆,著名作家阿来,画家戴卫、邱笑邱、李兵,雕塑家严永明,著名川剧表演艺术家晓艇、陈智林、陈巧茹、肖德美、崔光丽、蔡少波、王玉梅、刘谊、刘萍、张燕,川剧变脸艺术家彭登怀,剧作家严西秀,川北灯戏表演艺术家汪洋,曲艺家李伯清、沈伐、叮当、钟燕平等纷纷到场祝寿。

作为当代戏曲中一个绕不开的代表性符号,魏明伦也在生日前夕,获得了一份特殊的生日礼物——荣获2021年“中国文联终身成就戏剧家”的荣誉称号。他也是在川剧界首个获得该荣誉的剧作家。这份提前到来的“生日礼物”,让魏明伦开心不已,“今年中秋节,我是双喜临门,我真的很高兴。设置中国戏剧终身成就奖12年来,第一次有川剧艺术家登上这个奖坛。我是代表川剧艺术家进入到了这个文艺高端奖项行列,这是川剧的荣誉,是川剧人共同的成就,共同的荣誉。我为川剧高兴!”

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。